15-04-2014

Il simbolo

Ci imbattiamo a volte in cose, le più disparate, che andando al di là del loro significato palese, ci colpiscono con immediatezza nel profondo, quasi come un cinico spietato che ci fa soffrire sapendo dov'è la nostra ferita aperta, o come un saggio maestro che con poche parole ci svela conoscenze nuove. Queste cose possono essere immagini, parole, suoni, persone, paesaggi ma in generale potrebbe essere qualunque cosa con cui entriamo in relazione. A volte colpiscono solo noi, altre un gruppo più allargato di persone, a volte interi popoli, ma quello che possiamo sicuramente dire è che queste cose, che chiameremo simboli, hanno una capacità molto particolare.

Per comprendere meglio dobbiamo chiederci cosa è un dato, cosa un'informazione e cosa un significato. Un dato è una rappresentazione qualitativa o quantitativa della realtà: la temperatura ambiente, l'altezza del Monte Bianco, il PIL dell'Italia, il colore della nostra auto, il livello di servizio delle Poste sono solo alcuni esempi di dato. Un'informazione è un dato che ci è utile per prendere una certa decisione, quindi possiamo dire che un'informazione aumenta la nostra capacità di rapportarci all'ambiente: la crescita annua del PIL italiano può essere solo un dato, ma l'aumento percentuale di posti di lavoro può essere per noi un'informazione importante se siamo interessati a trovarne uno o a cambiare quello attuale. Infine, se dico “in Italia vengono uccisi ogni anno 300 bambini”, questo può essere un dato o un'informazione, ma sicuramente la frase contiene qualcosa che tocca la nostra coscienza. Probabilmente questo dato non ci è di utilità, ma ha avuto la capacità di smuovere una parte profonda di noi, magari di farci provare un sentimento che possiamo portare dentro ancora a lungo, pur avendo dimenticato il dato. Ecco un esempio di significato: mentre il dato e l'informazione toccano la parte mentale ed emotiva, il significato va ancora più a fondo, verso i sentimenti, i nostri valori, le nostre qualità. Mentre il dato per essere tale non presuppone niente in noi, l'informazione presuppone un interesse e il significato presuppone una profonda risonanza; è chiaro allora che dentro di noi esistono delle strutture, consce o inconsce, che potremmo chiamare nuclei di significato, costituite dai nostri valori, dalle nostre sofferenze, bisogni, gioie, paure, desideri ed ancora da tutto ciò che agisce nel profondo, costituendo il motore del nostro vissuto psichico. Queste strutture, essendo preesistenti all'esperienza attuale, costituiscono già un legame con le nostre radici ed hanno la proprietà peculiare di possedere un'energia psichica, cioè la capacità di rendere dinamiche le nostre parti, di metterle in relazione.

Quando entriamo in contatto con qualcosa che racchiude in se un certo significato, se abbiamo un nucleo che gli corrisponde, allora questo nucleo si attiverà, suscitando in noi gli stati d'animo che gli corrispondono: questo qualcosa lo chiamiamo simbolo (etim. Dal greco sýn e bállo cioè metto assieme).

Ma come avviene tutto ciò? Se guardiamo come era utilizzata la parola nel passato, scopriamo che essa indicava un contrassegno (tessera hospitalitatis) che veniva spezzato in due parti, le quali, conservate da due famiglie, servivano ai membri delle stesse per comprovare la reciproca amicizia ed ospitalità. Qualcosa di simile si ritrova nel significato degli anelli nuziali, per mostrarci come qualcosa che una volta era unito (l'oro) viene diviso e distribuito a due parti (gli anelli degli sposi), proprio per ricordarne l'unità primordiale. Il simbolo rappresenta dunque l'unione che soggiace all'apparente divisione tra il soggetto ed i suoi significati, fino a diventare il mezzo tramite il quale questa unione si rappresenta a livello cosciente. Questo processo di connessione dell'oggetto simbolico al nucleo di significato può avvenire in varie maniere, come ad esempio l'uso dell'oggetto in certe situazioni, la sua adorazione o la sua collocazione tra le immagini archetipiche, il suo coinvolgimento in momenti di vita intensi; in ogni caso bisogna ricordare come questo processo rimanga in gran parte misterioso, almeno per certi simboli.

Essendo legato ai significati personali, il simbolo è qualcosa di personale, connesso alla propria cultura ed esperienza, ma per l'esistenza di una sfera psichica collettiva in cui vivono miti ed archetipi, alcuni oggetti divengono simboli per intere società, popoli o per l'intera umanità (basti ricordare a tal proposito la croce, il caduceo, il fuoco o alcuni animali come ad esempio il leone).

L'azione psicoenergetica del simbolo deriva proprio da questa capacità di connessione tra i nostri significati profondi e la coscienza, perché divenire coscienti significa conoscere e così compiere il primo passo di quel processo dinamico che in psicosintesi prosegue con il possiedi e si conclude con il trasforma.

In quest'epoca di flessibilità e rapidità è difficile parlare di radici, soprattutto riuscendo a coglierne il lato positivo, il carattere trasformativo, infatti si ha spesso l'impressione di qualcosa che ci ancora, ci radica, costituendo quasi un peso per l’evoluzione. Questo sentimento è principalmente dovuto ai valori e ai modelli di crescita che l'epoca odierna ci propone, oltre che a una certa superficialità della società dell'apparire. Le radici infatti sono per loro natura nascoste, non si mostrano palesemente e per tale motivo spesso le dimentichiamo, commettendo così l'errore di perdere di vista proprio ciò che ci sorregge e ci permette di assimilare nutrimento.

Per iniziare riportiamo alcune citazioni, provenienti da vari campi della conoscenza umana, che ci evocano il senso delle radici:

Dalla Bibbia:

“ Onora tuo padre e tua madre: è questo il primo comandamento associato a una promessa: perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra.” (Efesini 6:2-6.3)

“ Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola.” (Efesini 5:31)

Dal teatro:

VOCE DIETRO LA SCENA

Ahimè, di cosa vive l’uomo?

MACHEATH

Solo assaltando gli uomini,

torturando, depredando, sbranando.

Nel mondo l’uomo è vivo solo a un patto:

se può scordar che a guisa d’uomo è fatto.

CORO

Signori, fate a meno d’imposture:

l’uomo vive d’infamie e di brutture!

(Bertolt Brecht, L’opera da tre soldi)

Dalla prosa:

“Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole.” (Jean Giono, L'uomo che piantava alberi)

Dalla poesia:

... Quando trovo

in questo mio silenzio

una parola

scavata è nella mia vita

come un abisso.

(Giuseppe Ungaretti - Congedo, Il porto sepolto)

Dalla spiritualità:

“ Il dramma dell'uomo

è di essere troppo

e non abbastanza.

L'uomo

è in una gabbia.”

(Maurice Zundel - L'uomo, il grande malinteso,)

Dalla psicologia:

“ Vi è nella psiche umana una tendenza fondamentale all'unione, alla sintesi, che è espressione di un principio universale”

Roberto Assagioli

Ho voluto fare questa premessa perché, lavorando sul tema delle radici, mi sono accorto come queste non siano un vero e proprio simbolo, ma piuttosto un meta-simbolo, tramite il quale possiamo accedere ai simboli che rappresentano qualità di base. Questi simboli sono numerosi e diversi quanto lo sono le esperienza umane, di cui si può avere una seppur vaga idea pensando ai vari ambiti dell'attività umana.

Ma quali sono queste qualità di base delle radici? Pensando al mondo vegetale, vediamo che le radici hanno la funzione di apportare nutrimento e di dare stabilità alla pianta, allora potremmo dire che:

1. le radici rappresentano prima di tutto le nostre aperture verso il mondo esterno ed interno, attraverso le quali lasciamo entrare nella vita della nostra psiche vari elementi che, entrando a far parte di un processo dinamico, ne costituiscono il nutrimento. Bisogna qui ricordare che la distinzione non è solo tra mondo interno ed esterno, ma anche tra i livelli dei due mondi. La proprietà delle radici è in questo caso anche quella di riuscire ad affondare tanto nel nostro terreno psichico mettendo in comunicazione conscio ed inconscio, quanto in un terreno psichico più ampio, che possiamo chiamare collettivo.

2. "Le radici dell'uomo sono i suoi piedi", ammoniva Goethe. L’uomo infatti appoggia i suoi piedi per terra, e questo aspetto è essenziale affinché egli possa sopravvivere, come è essenziale che la pianta abbia radici profonde. Questo aspetto è legato strettamente alla costituzione dell’uomo, di cui la sua posizione eretta è un simbolo: l’uomo infatti appoggia i piedi per terra, ma assume una posizione eretta, come se possedesse uno slancio verso il cielo, una tensione a trascendere la sua origine puramente terrena (di questo aspetto parleremo più diffusamente in seguito). In tal senso le radici lo collegano al suo nutrimento principale che è humus, ma gli consentono pure una proiezione divina. Per capire meglio la funzione delle radici e quindi come utilizzare i simboli ad esse riconducibili, possiamo seguire un parallelo tra fisica e psicologia, utilizzando la nota formula di Einstein E = mc2: l'energia è il prodotto della massa per la velocità della luce, quindi senza questi due elementi non vi è energia. La nostra vita psichica è dinamica, poiché esistono energie psicodinamiche che ne mettono in movimento e in rapporto i vari elementi; se consideriamo la luce come il fuoco, della cui simbologia abbiamo già parlato in questa serie di conferenze, possiamo dire che la massa sono proprio i nostri elementi psichici, i quali sono forniti dalle nostre radici. Ecco che la presenza di fuoco e radici consente la nascita di una dinamica psichica, i cui effetti possono essere interpretati in chiave di energie psichiche.

Le precedenti considerazioni ci dicono che le radici rappresentano tutt'altro che la staticità, e questo è confermato anche dal ragionamento che possiamo fare pensando a un albero: se l'estensione delle radici deve essere rapportata ai rami e alla chioma, altrimenti l'albero cadrebbe, allora lo sviluppo dell'albero implica pure uno sviluppo delle radici. Per analogia possiamo dire che le nostre radici aumentano man mano che procediamo sul percorso evolutivo, poiché diveniamo sempre maggiormente consapevoli della loro esistenza, ed è così che esse possono svolgere la loro funzione

Le radici fisiche dell'uomo

Le teorie sulla cosmogonia sono varie, ma riconducibili essenzialmente a due visioni: una deistica e l'altra fisico-materialistica, che sono proprie, anche se con varie intersezioni, rispettivamente della religione e della scienza, ed hanno portato, per quanto riguarda la comparsa dell'uomo, alle ipotesi creazionistica ed evoluzionistica. Queste due visioni non si escludono in realtà a vicenda, neanche se tentiamo di analizzare gli aspetti più propriamente cosmologici dal punto di vista della presenza o assenza di un progetto, soggiacente allo sviluppo del cosmo nelle sue varie manifestazioni. L'ipotesi di Monod sull'azione del caso e della necessità non esclude la possibilità di un progetto, poiché ciò che osserviamo in realtà è un mondo con leggi precise, in cui la causa efficiente può agire anche tramite ciò che interpretiamo come caso: basti pensare in tal senso agli sviluppi della teoria del caos e dei sistemi complessi.

In questo lavoro adotteremo sia una visione scientifica che trascendente in senso lato, e cioè interpreteremo in chiave di significato anche fatti scientifici.

Tutta la materia che troviamo nell'universo, e di cui anche l'uomo è costituito, è fatta dalle stesse particelle elementari e proviene dalla combustione dell'idrogeno nelle stelle formatesi a seguito del big-bang: da questo processo si sono dunque formati tutti gli elementi chimici naturali. Dalla interazione di questi elementi, con l'apporto di energie esterne come la temperatura e le scariche elettriche, si sono formati i vari composti chimici e tutte quelle formazioni che oggi osserviamo in natura, come le rocce o l'acqua.

Poi una parte di materia, organizzatasi in maniera complessa, ha iniziato ad interagire con l'ambiente, divenendo parte attiva nel processo evolutivo. Queste forme di vita primordiali hanno lentamente modificato l'ambiente e quindi si sono evolute in forme sempre più complesse, fino alla comparsa degli esseri viventi superiori e dell'uomo.

Il processo che ha portato all'uomo è stato molto lungo e complesso, e si è svolto in condizioni particolarmente critiche, tanto che sarebbero bastati cambiamenti minimi in alcune variabili ambientali per non consentirne la comparsa. Questa constatazione riconosce una congruenza nei fatti che hanno portato alla vita e all'uomo, come afferma il principio antropico nella sua forma debole. Esiste però anche un principio antropico in forma forte, che afferma come le condizioni generali abbiano concorso alla formazione non solo della vita, ma di esseri che possano averne coscienza.

Possiamo dire, come afferma Teilhard De Chardin ne Il fenomeno umano, che siamo fatti della stessa stoffa dell'universo e quindi una delle nostre radici ci riporta alla materia, alla terra o, come è scritto nella Bibbia, alla polvere: allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente (Genesi 2:7 ).

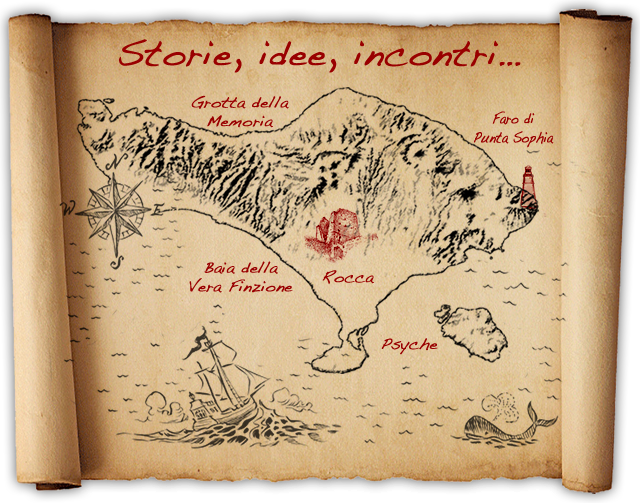

Di questa remota origine, l'uomo conserva presenza nel DNA e nella struttura fisica, sulla quale si innestano poi ulteriori elementi, come possiamo vedere dalla figura seguente. Nel suo percorso evolutivo l'uomo ha creato strutture adatte a proteggere quel nucleo fisico iniziale, di cui percepiva l'estrema vulnerabilità e sono nate così la famiglia e la società. Questi tre elementi sono ancor oggi presenti ed essenziali nello sviluppo dell'uomo.

Se adesso osserviamo più specificatamente questo sviluppo, vediamo che esistono due momenti consecutivi: il primo consiste in una fase per così dire programmata, nel senso che non ne scegliamo gli elementi condizionanti, mentre il secondo rappresenta uno fase progettata, che ci vede autori in prima persona.

Le radici dello sviluppo programmato sono il DNA, che decide come sarà il nostro fisico, poi la famiglia, che fornirà le radici del nostro sviluppo emotivo, ed infine la società, che contribuirà in larga parte allo sviluppo psichico. E' chiaro che queste tre radici intersecano i loro effetti, ma la cosa essenziale da osservare è, appunto, che non li scegliamo, almeno per quanto ci è dato sapere dal nostro livello di coscienza ordinaria.

Il risultato di questa parte dello sviluppo è l'emergere di una identità personale, cioè della nostra peculiare sensazione di essere qualcosa di unico, che spesso identifichiamo con le nostre caratteristiche fisiche e con quello che, molto genericamente, definiamo carattere. Poiché questa identità è il risultato di un processo esogeno, possiamo che, in larga misura, non la scegliamo e che quindi difficilmente essa sarà la nostra vera identità.

Quando iniziamo a parlare di vero e di falso, significa che presupponiamo l'esistenza di qualcosa che rappresenta questo vero e che, almeno inizialmente, esso è al di fuori della nostra consapevolezza. In psicosintesi una tale affermazione non deve essere presa con atteggiamento fideistico, ma con quello del ricercatore, che procede per ipotesi, esperimenti e verifiche.

Roberto Assagioli ci parla di animo molteplice, per indicarci la realtà di questa identità, che è multipla, spezzettata e che quindi non può essere una vera identità; ricordiamo l'etimologia: dal latino identitas, a sua volta dall'avverbio identidem da idem et idem, cioè lo stesso e lo stesso. Vediamo che la parola evoca due livelli, dai quali si percepisce la stessa cosa, o ci percepiamo nello stesso modo, ed ancora riconosciamo che con l'identità non si stabilisce una relazione oggettuale ma di stato: essere identità significa allora percepirci come la solita cosa, sia che ci guardiamo nei vari momenti della nostra vita, che ai vari livelli della nostra personalità. E' esperienza di tutti i giorni viverci come frantumati, essere in un modo con il nostro capo al lavoro e poi diversi magari con i figli ed ancora vederci in un certo modo in una situazione e completamente l'opposto in un'altra. L'aspetto ancor più importante è che non riusciamo a scegliere come essere nelle varie situazioni, ma piuttosto attiviamo comportamenti e reazioni automatiche o che dominiamo solo in minima parte, ricavandone spesso frustrazione e dolore. Dunque molto spesso la nostra identità è in realtà identificazione in parti periferiche della nostra personalità, che possono essere, per utilizzare il linguaggio psicosintetico, subpersonalità e false immagini di se.

Di fronte a questa situazione, di cui spesso prendiamo coscienza a seguito della sofferenza che ci provoca, la prassi psicosintetica prevede un lavoro di integrazione della personalità, la cui peculiarità è quella di riconoscere i vari elementi, acquisire la capacità di gestirli per equilibrarli ed utilizzarli in maniera costruttiva; questo processo ha un duplice risultato: da una parte ci consentirà di rispondere in maniera migliore all'ambiente, passando dalla reazione all'azione, e dall'altro ci porterà a sperimentare l'esistenza in noi di un nucleo centrale, che la psicosintesi chiama io, la cui duplice caratteristiche è quella di essere e di volere. A questo punto possiamo iniziare a parlare di identità e soprattutto a farne esperienza.

Il lavoro appena descritto è una chiave di volta nello sviluppo dell'uomo, poiché egli inizia a passare dalla fase programmata a quella progettata. Se ci pensiamo bene questa è la differenza fondamentale che esiste tra uomo ed animale, infatti quest'ultimo si comporterà per tutta la vita in base a radici che non ha scelto, mentre all'uomo è concessa la possibilità di scegliere e di autodeterminarsi: è questa la più grande conseguenza dell'autocoscienza

Le radici spirituali dell'uomo

Ritornando all'origine del cosmo e della vita, per Teilhard De Chardin vi sono, nella curva di complessificazione della materia, due punti di discontinuità: quello di vitalizzazione, con il passaggio dalla non vita alla vita, e quello di ominazione, cioè la comparsa dell'uomo. Per Dobzhansky, in maniera simile, esistono due momenti in cui l'evoluzione ha trasceso se stessa: nell'origine della vita e nell'origine dell'uomo.

Con l'inizio della vita abbiamo una biforcazione che porta una parte della materia a seguire una evoluzione diversa dal resto dell'universo, caratterizzata da un rapporto intelligente con l'universo stesso tramite i sensi fisici. Parliamo in questo caso di intelligenza pratica, di cui sia l'uomo che gli animali sono dotati in maniera qualitativamente simile, anche se in diversa misura. Con l'uomo osserviamo una seconda biforcazione, poiché dalla sua comparsa, l'evoluzione non è più guidata solo da leggi fisico-biologiche, ma anche da aspetti legati ad una dimensione più sottile, a cui appartengono il linguaggio simbolico ed un mondo psichico dotato di quella che possiamo definire intelligenza astratta.

Citando Fogazzaro possiamo dire che “Non siamo discesi dai bruti, ma ascendiamo da essi” (L'origine dell'uomo ed il sentimento religioso), poiché alcune delle nostre caratteristiche sono qualitativamente diverse da quelle del mondo animale.

E' in seguito a queste caratteristiche peculiari che nell'uomo si sviluppano, fin da tempi remoti, bisogni che vanno oltre quello di sopravvivenza e di branco, e lo portano a intraprendere attività quali lo studio, l'arte, il culto dei morti e degli antenati, oltre che la ricerca di un contatto con qualcosa che trascende l'uomo stesso. E' in particolar modo quest'ultima caratteristica che mi preme evidenziare, poiché con essa l'uomo scopre un senso delle cose che va oltre l'apparenza e oltre la sua stessa coscienza, ampliandola.

Quello che nasce nell'uomo potremmo dunque definirlo un bisogno di trascendenza, che si esprime nelle maniere più diverse, che vanno dall'arte, alla filosofia, alla scienza, alla meditazione ed alla religione. E' un mondo nuovo in cui si ritrovano qualità come la bellezza, l'amore, l'intuizione, la fede, la conoscenza ed il cui contenuto è denso di significati e capace di creare valori. E' anche un mondo che si esprime in maniera marcatamente simbolica ed i cui contenuti sono dirompenti, nel senso che sono capaci di sovvertire quell'ordine delle cose che la nostra coscienza ordinaria struttura in base al senso comune ed al rapporto con la realtà tramite i sensi fisici.

Bisogna qui chiarire che non si tratta solo di ciò che viene definito psichismo riflesso, cioè la capacità umana di essere pensanti e coscienti di pensare, e dei suoi prodotti, ma di qualcosa che va oltre, come afferma Roberto Assagioli nel libro “Lo sviluppo transpersonale”: “Il fatto fondamentale di cui ci occupiamo è la coscienza e l'esperienza spirituale e può essere così espresso: fin dai tempi più lontani vi sono stati esseri umani che hanno affermato di aver sperimentato stati di coscienza che differivano grandemente – nella qualità, nell'intensità e nell'effetto - da quelli che normalmente gettano le proprie luci o le proprie ombre sullo schermo dell'umana consapevolezza”.

Il modello psicosintetico della personalità vede la sfera cosciente dell'uomo avvolta in un inconscio inferiore, un inconscio collettivo ed un inconscio superiore o supercosciente, il quale contiene il nostro io profondo o Sé, ed i cui contenuti possono arrivare alla nostra coscienza ordinaria, provocando quegli stati che abbiamo definito esperienza spirituale, ma che non appartengono solo alla sfera della religione. Anzi, potrebbe essere fuorviante assimilare l'esperienza del supercosciente a quella religiosa, in quanto, come afferma Maslow nel suo libro “Verso una psicologia dell'essere”, la caratteristica fondamentale di contatto con il supercosciente è di “dare un senso di 'pienezza di essere', di intensità di esistere e di vivere”, che appartiene ad una varietà di esperienze. Nel contatto con i contenuti supercoscienti si riscontra un improvviso ampliamento della coscienza, che consiste nel percepire una visione unitaria di una certa realtà e nel riconoscere collegamenti e corrispondenze precedentemente sconosciuti. La modalità con cui questo avviene è assimilabile al lampo con cui un intuizione getta luce su aspetti che l'intelligenza concreta non ha saputo elaborare: è probabile dunque che alla base di molte rivoluzionarie scoperte del pensiero umano vi sia proprio un contatto con il supercosciente.

Voglio far notare che di fronte a questo argomento non è affatto utile adottare un atteggiamento fideistico ma, come è solito nella prassi psicosintetica, risulta adeguato un atteggiamento sperimentale, poiché il Sé ed il supercosciente sono prima di tutto realtà psichiche di cui si può fare esperienza; d'altra parte abbiamo visto come il cammino umano sia caratterizzato anche dalla presenza di esperienze spirituali, che in psicosintesi vengono anche chiamate transpersonali, proprio per indicare che lo stato di coscienza a loro associato va oltre quello ordinario e personale.

Il Sé e il suo riflesso a livello cosciente che è l'io, divengono allora il motore di quello sviluppo progettato che consente all'uomo di perseguire una realizzazione più vera e profonda, proprio perché più vicina e rispettosa della sua natura integrale, che vede nella dimensione transpersonale l'altra radice dell'uomo. I termini superconscio, sé e transpersonale hanno un significato preciso in psicosintesi, che non è possibile approfondire rimanendo entro i limiti di questo lavoro, e non andrebbero confusi. In ogni caso, quale che sia la nostra conoscenza dei termini, possiamo sicuramente affermare che oggi l'apertura dell'uomo verso queste radici è molto limitata se non, in alcuni casi, negata per una sorta di rifiuto, proveniente dalla nostra cultura materialistica, di considerare come “vere” (su questo termine potremmo incentrare una lunga discussione) solo quelle esperienze che si basano su fatti tangibili e ripetibili, che collochiamo sempre fuori dal nostro vissuto interiore, in una sorta di realtà obiettiva esterna.

Dunque per l'uomo moderno una visione spirituale autentica risulta una conquista, alla quale possiamo dedicarci proprio lavorando con i simboli che fanno da ponte con queste radici superiori. Roberto Assagioli propone un insieme di quindici simboli utili a questo scopo, di cui ne riportiamo qui solo quattro a titolo esemplificativo:

1) Introversione: l'uomo moderno è troppo estrovertito, non ha più contatto con il proprio mondo interiore; letteralmente è “fuori di se” o, come direbbero i francesi désaxé. Lavorare con questo simbolo significa recuperare lo spazio interiore dell'uomo e sperimentare che l'azione esterna è il risultato di moventi (attività psicologiche) interne.

2) Evoluzione, sviluppo: il fine ultimo dello sviluppo è il passaggio dal potenziale all'attuale, che si ottiene solo togliendosi qui “viluppi” che nascondono la nostra volontà. Due importanti simboli dell'evoluzione e dello sviluppo sono rappresentati dal seme e dal fiore, come quello del loto loto (India) o della rosa (Europa, Persia).

3) Liberazione: la liberazione si riallaccia al simbolo precedente ed è caratterizzato, nell'uomo, dalla contemporanea presenza di un anelito e di una paura della libertà. Per intraprendere il cammino spirituale è necessario liberarsi da molte paure e false sicurezze, ricordandosi che la libertà è una conquista che richiede continua vigilanza, non basta lberarsi. La liberazione è la base dell'educazione, nel senso di e-ducee, cioè tirare fuori, l'impedimento più grande alla sua realizzazione è quello che Roberto Assagioli chiama "torcicollo psicologico", cioè la tendenza dell'uomo a guardare al passato con sentimenti di nostalgia e rimpianto.

15) Resurrezione: il simbolo della resurrezione è un archetipo molto potente ed antico, centrale nella visione cristiana e richiamato anche nella parabola del ritorno del figliol prodigo. La resurrezione come simbolo è legata ad una dottrina emanentistica dell'anima che prevede una discesa, una immersione nella materia ed un ritorno.

Lavorare con le radici

La nostra natura di esseri umani ha dunque radici terrene, che svolgono un programma di sviluppo che non scegliamo se non in minima parte, e radici spirituali che rappresentano invece quel percorso di sviluppo che possiamo deliberatamente progettare, dopo che abbiamo operato un'integrazione della personalità ed iniziato a contattare le istanze del Sé. Possiamo allora così completare il diagramma dello sviluppo visto in precedenza:

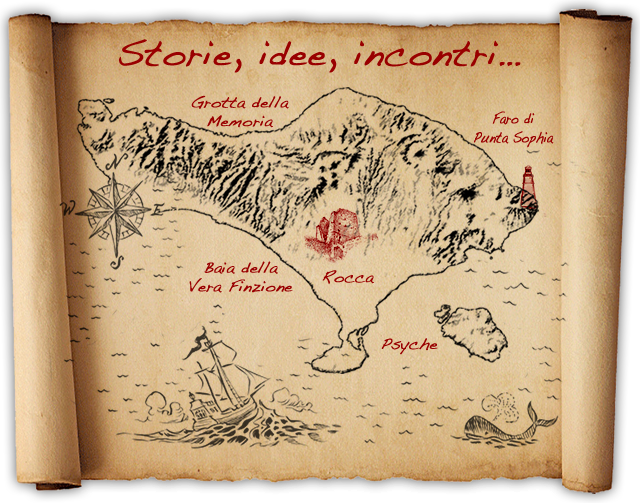

Da quanto abbiamo detto appare allora chiaro qual'è il lavoro che possiamo fare con le radici e perché l'uomo possiede questa duplice eredità, che possiamo definire opposta. In psicosintesi vi è un lavoro molto importante definito equilibramento e sintesi degli opposti, in cui si riconosce che il motore di qualunque trasformazione ed evoluzione nasce dall'interazione tra opposti e dalla ricerca di un punto di sintesi tra i due poli, che non è un compromesso, bensì qualcosa che si trova al di sopra della dilaniante tensione tra le parti e che però le raggruppa insieme, le sintetizza. Questo punto di sintesi rappresenta il punto di quiete a cui aneliamo quando siamo immersi nella tensione, ma dal quale scorgiamo ancora nuovi opposti e quindi la necessità di nuove sintesi: è così che si realizza il continuo cambiamento evolutivo senza il quale non esiterebbe la vita. Un esempio di sintesi degli opposti è schematizzata nella figura riportata sotto.

Allora lavorare con le radici terrene e spirituali significa impegnarsi nella ricerca di sintesi tra le istanze spesso opposte che provengono dalle due parti. L'uomo è assimilabile, riprendendo una idea platonica, ad un albero che ha sì radici nel terreno, ma anche radici celesti, rappresentate dai rami e dalle foglie.

Con le radici possiamo fare un lavoro notevole, consistente sia nel loro recupero e nel loro uso come simboli dinamici, sia nell'armonizzare e sintetizzare la loro duplice natura. Nei due paragrafi seguenti riportiamo due esempi di lavoro di quest'ultimo tipo, uno proveniente dal mondo aziendale e l'altro da quello personale.

Mission e modello ideale

La mission di un'azienda riflette la “filosofia dell'impresa”, la sua predestinazione, il senso della sua esistenza, i valori ed i principi dell'attività, la sua peculiarità ed unicità. La definizione della mission è un'attività importante per l'azienda poiché definisce, a partire proprio dalle radici dell'azienda, quali sono le energie ed i valori che la muovono e che ne garantiscono la riuscita a breve e al ungo termine nel mercato, svolgendo quindi una funzione tecnica, ideologica, simbolica e di valutazione.

Già quasi un secolo fa Herrington Emerson parlava dell'importanza per l'impresa di avere “un ideale chiaramente definito” che rappresenti lo scopo, il motivo, il credo comune dell'azienda. Il servizio alla comunità rappresenta in questi primi enunciati della mission come è il filo conduttore della filosofia aziendale. Nel dopoguerra però si assiste ad un continuo spostamento dello scopo dell'azienda verso la massimizzazione del profitto. Il culmine di questa metamorfosi si ha negli anni '70 ed è rappresentato dal pensiero di Milton Friedman, secondo il quale l'ideologia classica dell'impresa e la sua unica responsabilità è la massimizzazione del profitto. Più tardi Drucker estenderà questo concetto asserendo che lo scopo dell'impresa si trova al di fuori dell'impresa stessa ed è quello di creare un cliente.

Vediamo come per sua natura la definizione della mission debba tenere in considerazione sia elementi di sopravvivenza dell'azienda, che riguardano il fatturato (radici terrene), ma sempre di più anche la funzione sociale, consistente nel perseguire il bene comune e nel farsi portatrice di valori etici (radici spirituali). Collins afferma che per fare il passo da un'impresa eccezionale ad una eccezionale e durevole, occorre scoprire i suoi valori fondamentali e il suo scopo finale, al di là della massimizzazione del profitto. Per il momento l'importanza è incentrata sulla necessità per l'azienda di avere i “valori-nocciolo” (core values), ma il loro contenuto non ha al momento grossa importanza.

E' questa una sfida per gli anni futuri che riguarderà tutte le aziende, e che consisterà proprio nella sintesi tra la massimizzazione del profitto e la garanzia del bene comune.

Questo lavoro di definizione della mission può essere paragonato, a livello personale, al lavoro psicosintetico di definizione del modello ideale.

La stella

Questa lama dei tarocchi può essere utilizzato proprio come immagine simbolo che “... consiste nel 'vedere insieme', nel 'contemplare' l'essenza della crescita biologica (agente di crescita) e quella della crescita spirituale (speranza) al fine di trovare, o piuttosto ritrovare, la loro analogia, la loro intrinseca parentela e la loro identità fondamentale” (dal libro “Meditazioni sui tarocchi – un viaggio nell'ermetismo cristiano” ed. Estrella de Oriente).

La donna che vediamo nella carta, che racchiude il principio materno, possiede due anfore, una contenente il liquido delle radici terrene (la crescita biologica) ed uno delle radici spirituali. Queste due liquidi vengono però versati e si mischiano in un unico lago, che rappresenta l'uomo, in cui appunto le due radici si fondono. Allora il lavoro che questa carta ci invita a fare è proprio quello di operare in noi un riconoscimento della doppia natura dell'uomo ed un discernimento dell'azione esercitata dai due fluidi.

Bibliografia

[1] “L'avventura dell'uomo – Caso o progetto?”, Fiorenzo Facchini. Edizioni San Paolo.

[2] “Psicosintesi – Per l'armonia della vita”, Roberto Assagioli, Casa Editrice Astrolabio.

[3] “Lo sviluppo transpersonale”, Roberto Assagioli, Casa Editrice Astrolabio.

[4] “L'equilibramento e la sintesi degli opposti”, Roberto Assagioli, Edizioni Istituto di Psicosintesi – Firenze.

[5] “L'io e le sue maschere – il lavoro sulle subpersonalità in psicosintesi”, Daniele De Paolis, Edizioni Istituto di Psicosintesi.

[6] “Meditazioni sui tarocchi – Un viaggio nell'ermetismo cristiano”, autore sconosciuto, Casa Editrice Estrella de Oriente

Massimo Landi