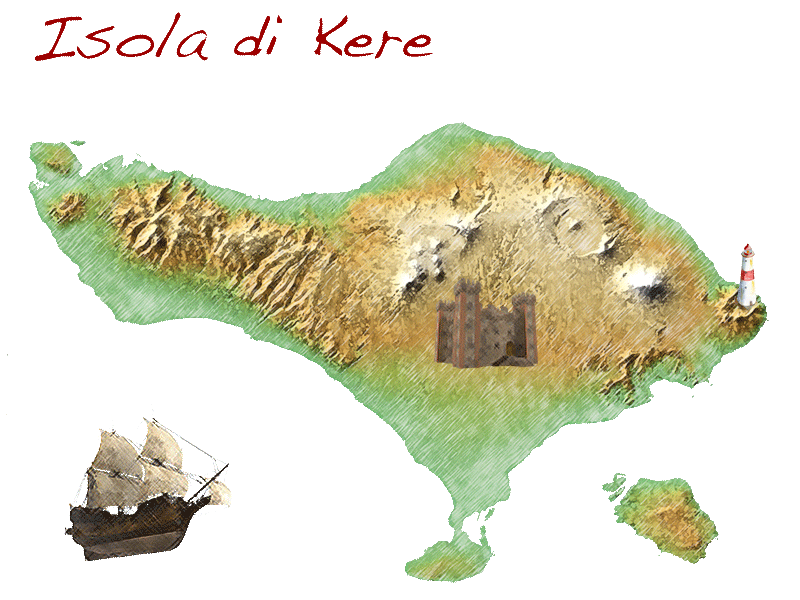

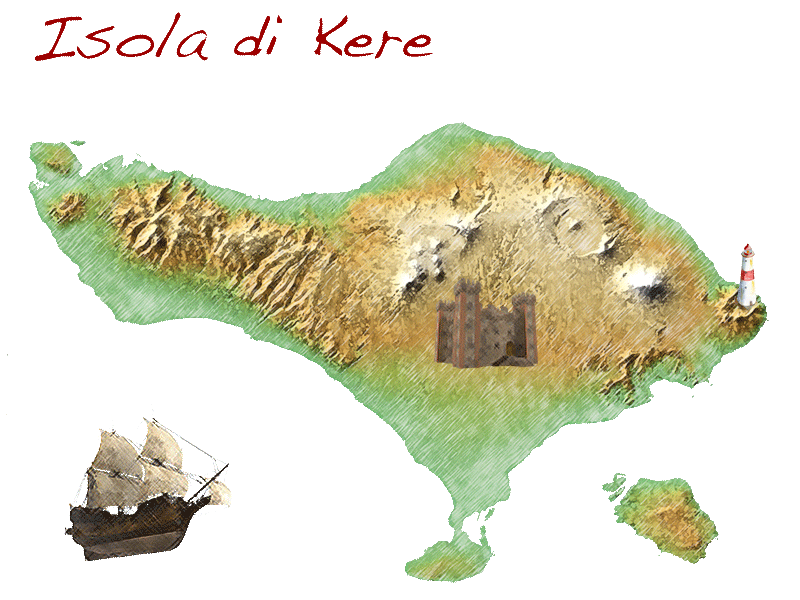

"Gli amici del Signore dell'isola vengono ricevuti nel salone degli ospiti della Rocca, ove possono presentare i doni e dimostrare i loro meriti."

13-06-2017

Una bancarella in piazza a Mel, vicino a Belluno, dove la prima domenica del mese si vendono libri usati, tarocchi disegnati per l’Associazione locale da ventidue disegnatori famosi. Dovrei partire, ma un’occhiata rapida decido di darla. Li compro, è un bel progetto.

Dovrei partire, ma la regola è chi i libri usati van guardati, ci può sempre essere quel libro che cercavi da anni, o hai perso.

Compro L’ebreo fortunato di Dan Segre, un grande. Lo cercavo da tempo.

Dovrei partire, ma c’è una coppia giovane che sta mettendo in ordine con molta cura dei volumetti nuovi: belle copertine, scelte raffinate; Amalia Guglielmetti, che nessuno ristampava, un inedito di Tolstoj, con testo a fronte, poesie lettoni e cinesi.

E poi una poesia accompagnata da tre tessere dell’ultimo mosaicista di Venezia, un verso di Dino Campana con a fronte un velluto nero e tre bottoni di madreperla: bellissimi. Sono regali per persone speciali. Li compro. Non sono neppure cari, tutt’altro.

Dovrei partire, ma sono persone interessanti e voglio saperne di più. Damocle è il nome delle loro edizioni, casa editrice e libreria convivono, in San Polo 1311, Calle del Perdon, nome magnifico. Undici metri quadri di poesia.

Dovrei partire, e finalmente parto… Bel paese, bei libri, belle persone.

09-11-2015

Ubud, Bali

in una veranda all’aperto un vecchio balinese dipinge, accanto a lui un occidentale dipinge, tutti e due reinterpretano una foto: ragazze tailandesi, la foto è erotica. Ogni tanto si parlano, in indonesiano. Io sono arrivato alla casa sbagliando strada, cercavo il famoso esploratore Lorne Blair. Mi sono perso, dico in inglese al pittore occidentale, sì, la casa di Blair è poco più in là. Sbircio un attimo, i quadri dei due sono belli, uno strano dialogo tra culture. Ogni tanto Pak Mokoh, il balinese, risponde a una domanda tecnica, rifinisce il pennello di bambù, beve il tè che Mondo gli porta. Blair può aspettare, faccio qualche domanda interlocutoria, ho paura di disturbare ma i quadri sono davvero interessanti. Ci mettiamo dieci minuti a capire che siamo italiani tutti e due. Mondo studia la tecnica tradizionale balinese e porta tutto il suo bagaglio di artista colto e raffinato eppure piuttosto selvaggio. Né lui né Pak Mokoh hanno niente di naif, per carità. Resto tutta la mattinata, dimentico l’esploratore che, come è inevitabile, passa a trovare Mondo e Mokoh per bersi un bicchiere di brem, il vino di riso.

Nasce così un’amicizia che, con lunghi silenzi, dura da venti anni.

I quadri dei due finiscono alla Biennale di Venezia, li trovi nelle collezioni di pittori come Luigi Ontani, critici teatrali comeFranco Quadri, attrici come Marina Abramovich, girano il mondo come lui.

Italia, Romania, Svezia (renitente alla leva), Olanda, Cambogia, Tailandia e poi Bali, l’approdo di tante vite, di lingue per lo più inutili perché spendibili solo in loco, imparate tutte con accento veneto in quaranta anni di vagabondaggi geografico esistenziali.

Mondo non ripete mai il trucchetto che ha avuto successo, cambia, cerca strade e mezzi espressivi diversi, gioca col batik e con magnifico bassorilievi in legno. Gli ultimi quadri parlano di mondi sottili, molto lontani dai figurativi di una volta. E’ tornato sui colli euganei da cui è partito, ha esposto a Vienna, cerca tracce della vecchia Europa. Ma già Bali chiama di nuovo, complice la moglie balinese e la figlia piccola. Vale la pena di cercarlo.

15-04-2014

Billie non si chiama Billie, il suo vero nome è Annunziata.

Le è sempre piaciuto cantare, me la ricordo nel coro della parrocchia che era alta così, stava in prima fila, nelle voci bianche. Io il coro lo dirigevo, ma non avevo voce, neanche allora, lei invece si sentiva sopra tutti gli altri.

“ Annunziata, canta piano” le dovevo dire sempre, perché nel coro quel che conta è l'insieme, nessuna voce deve sparare.

“ Canta piano, Annunziata” e lei cantava piano, ma diventava tutta rossa, per lo sforzo. Gli altri diventano rossi per farsi sentire, invece.

Nel coro c'è cresciuta, lei e la sua voce. Cominciò a fare qualche solo, ma tutte le volte un po' mi pentivo di aver scelto lei, perché la sua voce era la più calda, la più potente, ma non era giusta. La sentivo e mi prendeva l'ansia, c'era troppa musica dietro le sue note.

Cercavo di educarla, di togliere quello che era di troppo, gli acuti che sembravano arrampicarsi su gradini di niente, le note basse che rimestavano stagni fangosi.

Annunziata imparava, controllava la sua voce, soprattutto per poter cantare i duetti con Maurizio. Erano fidanzatini.

Nunziata faceva progetti con me. Studiavamo insieme i pezzi per il coro. Lei cantava da mezzo soprano, ma poteva arrivare alle note più alte del soprano e poi giù, fino al fondo del contralto, come voleva.

Finiti i pezzi andavamo a passeggiare sulla spiaggia, ci baciavamo tra le barche dei pescatori, mi faceva vedere come la voleva, la nostra casa. Era ragionevole, non indicava mai le ville più belle.

La riaccompagnavo a casa prima che facesse buio.

Poi, quand'era notte, lei usciva dalla finestra e andava là. Con l'autobus. Lo prendeva due, tre fermate più avanti, per sicurezza. Nessuno la vide mai. Là aveva un camerino, si cambiava. Dopo l'ho visto, il vestito che si metteva. Rosso, scollato. Mi hanno detto che si metteva anche dei guanti fino al gomito, neri.

Diventava Billie. E cantava. Sola sul palco, con un pianoforte e un contrabbasso, cantava in mezzo al fumo, tra uomini e donne che avevano due, tre, quattro volte i suoi anni e andavano lì per bere, per chiacchierare, per trovare qualcuno per la notte, e invece ascoltavano lei, smettevano di chiacchierare, la cenere si allungava sulle sigarette, mentre Billie cantava con la voce che le veniva fuori, senza frenare qui e controllare là, la sua voce che faceva rizzare i peli sulle braccia, o venir voglia di piangere.

Poi apriva gli occhi, usciva dalla sala, si cambiava, andava a dormire. Nessuno se ne accorse. Ma a scuola cominciò a prendere qualche brutto voto.

Mi mostrava ancora la casa dei nostri sogni, ma di Billie non mi parlò mai.

Sapevo che stavo sbagliando. Tante volte pensai di parlarne a qualcuno, magari a Maurizio. Ma aveva troppa fiducia in me e nel nostro futuro…

“ Mauri, canto in un night” e lui avrebbe cominciato a ridere, perché io ero quella che cantava nel coro, se non sparava, e forse -dico forse- un giorno il coro lo avrebbe diretto.

Era sbagliato quello che facevo, lascia stare, mi dicevo, hai il coro, hai Maurizio, ti sposerai, avrai i tuoi bambini, lascia stare, è pericoloso… Era pericoloso: uscivo di notte da sola, raccontavo bugie per spiegare i brutti voti, la faccia assonnata.

Al Gatto nero girava di tutto, cominciai a sniffare coca. Dovevo resistere. La coca cancellava i dubbi, le paure, cancellava la stanchezza. E io potevo stare lì sul palco, nella poca luce velata dal fumo, tirare fuori dalla pancia la voce, e la canzone si cantava da sé con la mia voce, e tutti lì intorno erano immobili, non parlavano, non respiravano, fino a quando la canzone non finiva e loro ed io eravamo leggeri e pieni di anima.

Dopo mi sentivo stanca, risucchiata. Senza coca non avrei resistito così a lungo. Durò un anno, tre mesi e quattro giorni. Poi una notte mi collassai. Mi risvegliai in ospedale quarantasei ore dopo. Aprii gli occhi e vidi mia madre.

Quando si risvegliò mi misi a piangere… che stupida, vero? I medici avevano detto che non era in pericolo, ma ormai pensavo che tutto poteva succedere. Due giorni a carezzarle la mano, a spiare il suo respiro, e non capivo, neanche oggi capisco, ma l'importante è che ora sta bene.

Quando squillò il telefono stavamo dormendo, erano le due meno sette minuti. Andò a rispondere Franco, “sarà uno sbaglio, a quest'ora” borbottava, poi però non tornava. Lo trovai vicino al letto di Nunziatina, sotto le coperte c'erano dei cuscini, lui era bianco come marmo. Per noi, per me, lei era la mia bambina, la mia Nunziatina, ecco guardi, porto sempre con me la sua foto, qui aveva undici anni, guardi come era carina, col suo montgomery rosso, lo aveva voluto lei, rosso, a tutti i costi, ma di solito non faceva capricci, dava retta, era tranquilla… con la passione per il canto, sì, fin da piccolina. Che emozione, la prima volta che ebbe un solo, io mi sentivo il cuore in gola, ma la mia Nunziatina, piccola com'era, non le tremava neanche la voce. E cantava Bach!

Quando aprì gli occhi le dissi “amore, non ti preoccupare, sono qui, non ti succederà nulla, ora arriva anche papà”, lei mi guardava con gli occhi spalancati, senza parlare. Le dicevo che non ero arrabbiata per quel locale, ora era finito, io e papà eravamo con lei, le dicevo “ti voglio bene, piccolina, ti vogliamo bene”, ma Nunziatina faceva solo sì con la testa, non diceva nulla.

Dopo il collasso rimasi in ospedale per un po'. Dovevano fare degli accertamenti. Perché io non parlavo più. Cercavo di parlare, ma non veniva fuori nulla. Solo movimento di labbra.

Venivano a trovarmi, anche Maurizio. Ma siccome io non potevo parlare, anche loro un minuto dopo non sapevano cosa dire, si sentivano a disagio, e se per caso si decidevano a monologare, finivano sempre a dirmi che ora avevo capito, no?, che sbaglio avevo fatto, ma insomma era passato e avrei messo la testa a posto. E Maurizio mi avrebbe sposato anche muta. Preferivo quando restavano zitti.

Intanto gli esami avevano accertato che non c'erano cause organiche, forse una debolezza delle corde vocali, ma i medici non sapevano neanche loro cosa dire. Potevo provare con la rieducazione. Mi immaginavo a compitare balbettii. Meglio restare muta.

La vedevo tutti i giorni, davanti alla vetrina andava su e giù con passi lunghi, pieni di rabbia. Sapevo che sarebbe entrata, prima o poi.

Entrò un pomeriggio di fine dicembre, aveva nevicato e lei portava un paio di scarpe da tennis di tela, rosse, zuppe di neve.

“ Vieni a scaldarti i piedi, togliti le scarpe”.

Scosse la testa, però si mise a slacciarle. Aveva i piedi blu. Li guardò con stupore: non aveva avvertito il freddo.

“ Che cosa cerchi?”

Alzò le spalle, con un gesto indicò l'orecchio, poi la stanza in giro. Stavo ascoltando The man I love.

Quella ragazza aveva un fuoco dentro, ma non sapeva cosa farci.

Una voce così,se non sai stare salda sui piedi e sulle gambe, ti porta via. Nel mio negozio vendo dischi e CD, e se ho voglia insegno anche a cantare. Comincio dai piedi: distanti un palmo o poco più, ben aderenti a terra, le punte leggermente convergenti. Sono importanti i piedi. Poi passo alle ginocchia. Ma i più smettono dopo la seconda lezione. Billie venne ogni giorno, per mesi e mesi. Quando ebbe gambe robuste, anche la voce tornò.

Vuoi sentire il suo cd?

Anna Vezzoni è nata e vive in Versilia. Insegna lettere presso il Liceo scientifico di Viareggio, dove cura anche il laboratorio teatrale. Ha pubblicato un libro di racconti, "Anime d'ali strappate". Suoi racconti sono usciti su riviste cartacee ed in rete.

15-04-2014

L'ospite della Rocca è arrivata dal mare, e giura di essere livornese salmastrosa, ma io non sono convinto. È timida, riservata, ed è un prototipo di artista non narcisista, talmente ben riuscito da mimetizzarsi. Secondo me è un elfo del bosco che gira con la bisaccia: qua prende un ramo, là un sasso dalla forma attraente, un pezzo di corteccia, un fungo di quelli grandi che nascono alla base dei tronchi. Che ne fa? Gioielli, costumi, scenografie e molto altro. La materia povera diventa possibilità che solo lei vede, una rete di recinzione si trasforma nell'abito da sera della principessa e viene fatto di dire: toh, come mai nessuno ci aveva pensato prima.

È chiaro che il teatro è un buon nascondiglio per l'elfo livornese. Qua può inventare dieci cappelli diversi, mobili, strutture magiche e rendersi a sua volta invisibile.

Non parliamo poi dei suoi quadri materici, che sembrano sorgere dal muro. Ho provato ad acquistarne uno, ma è bastato che lo dicessi e Teresa è scomparsa nel fitto sottobosco di Tirrenia.

Teresa Scarpa, orafa, costumista, disegnatrice, pittrice.

Negli anni ’70 fa esperienze come attrice in gruppi teatrali di ricerca e ha l’occasione di lavorare con il Living Theatre, i Bread and Puppett, l’Odin Teatret e di incontrare maestri del teatro Orientale e Occidentale.

Nel frattempo termina gli studi e si laurea all’Università di Pisa, corso di Storia dell’Arte, con una tesi sul gioiello teatrale.

Per alcuni anni lavora come orafa in una bottega artigiana e perfeziona la padronanza delle tecniche di disegno e costruzione del gioiello mentre continua a collaborare con attori e compagnie teatrali in qualità di costumista e disegnatrice di oggetti di scena.

Negli anni ’80 realizza i costumi per alcuni spettacoli di cui è scenografo lo scultore Mino Trafeli. Negli stessi anni apre un proprio laboratorio di oreficeria e disegna e realizza pezzi unici in oro e pietre preziose e gioielli per collezioni private.

Negli anni ’90 si dedica prevalentemente alla pittura e inizia una ricerca personale in cui confluiscono le esperienze artigianali di lavoro sul piccolo, il microscopico, il dettaglio e le esperienze teatrali sul macroscopico e la distanza.

Negli ultimi anni si è dedicata inoltre alla realizzazione di immagini e alla cura di manifesti per iniziative pubbliche.

I suoi ultimi lavori sono un ciclo di tele ispirate alla donna orientale (i “burka”) e all’arte della tessitura e una collezione di gioielli realizzati in stoffa dipinta a mano.

E’ sposata e ha un figlio.

Principali lavori degli ultimi anni

2000: Espone a Castiglioncello, nella collettiva Autore Donna, l’opera “L’Angelo”;

Cura l’immagine e realizza il manifesto per i Campionati Italiani Assoluti di Scherma (CONI - FIS);

Realizza il manifesto per Prima del Teatro: scuole europea per l’arte dell’attore (Teatro di Pisa).

2001: Realizza i manifesti per Prima del Teatro: scuola europea per l’arte dell’attore e Fare Teatro (Teatro di Pisa);

Uno dei suoi costumi viene esposto in modo permanente al Palazzo dei Priori di Volterra all’interno del Museo della Fondazione Trafeli;

2002: Realizza i manifesti per:

Prima del Teatro: scuola europea per l’arte dell’attore;

Fare Teatro;

gli spettacoli teatrali As you like it e Croisades (produzioni del Teatro di Pisa);

Disegna e realizza i costumi dello spettacolo As you like it prodotto dal Teatro di Pisa.

I cappelli di Teresa Scarpa saranno esposti a Palazzo Medici Riccardi a Firenze in una mostra che si inaugura l'undici febbraio. Attualmente sta preparando scenografie e costumi di "Pierino e il lupo" per il Teatro Verdi di Pisa.

Gioielli di stoffa

Lampade

Sculture

Quadri

Burqua

Preghiere

15-04-2014

Il palazzo bianco

C’era una volta una foresta di viti e forse non era proprio una foresta, forse era un vigneto, ma per la piccola Nadia era il mondo più oscuro e misterioso che si potesse immaginare: fresco, verde, nascosto.

Quando andavano là, lei e la sua amica del cuore Francesca, erano al sicuro. Nessuno poteva vederle. Era il loro nascondiglio segreto.

Il campo di grano era un po’ il contrario: l’avventura, il caldo, il sole. Tutto giallo e scricchiolante, pieno di grilli e forse anche coi serpenti, diceva Cornelia, la mamma di Nadia. Se il vigneto era la pace, il campo di grano era sempre la battaglia.

Nadia era bellissima con quelle guance rosse e così sode che non si riusciva neppure a pizzicarle, i capelli neri, lucidi e diritti, la frangetta, le trecce grasse e il sorriso di luna sul viso tondo tondo.

Francesca era la sua amica del cuore e veniva dalla città. Si adoravano ed erano una per l’altra l’immagine perfetta di quello che ciascuno di loro due sognava di essere. Nadia era forte, solida, sapeva di terra, era vestita con colori mai abbinati e portava abiti di misure stranissime, sempre o troppo grandi o troppo piccole. Per Francesca Nadia era la piccola indiana, pellerossa, la squaw silenziosa che lei sognava di essere o di essere stata in un lontano e misterioso passato: il colore della pelle, le trecce, ma soprattutto l’odore quell’odore di erba e di terra di cui certo sapevano gli Indiani d’America e le loro donne. Poi c’era il fatto che Nadia sembrava non parlare quasi mai; eppure diceva sempre tutto. Lei non raccontava di casa, non scherzava della gente, non diceva della famiglia e degli amici, così diversa dalla sue compagne di scuola sempre così cicalecce. Nadia parlava proprio pochissimo, quasi mai, tranne, quando raccontava la storia favorita di Francesca.

Francesca, invece, era una tipica bambina di città: aveva la pelle liscissima, un po’ pallida ed era vestita sempre con classica eleganza. Sembrava uscita da un quadro dell’800: già aveva quel volto così classico e poi la sua mamma la vestiva volentieri di velluto e merletti, con camicette dai colletti rotondi, i colori sempre perfettamente abbinati e la pettinava coi capelli tirati su ai lati. In quel modo assomigliava proprio a quel famoso ritratto del Pinturicchio, la “Damina dal nasino in su”, aveva detto una volta la sua maestra delle elementari. E così fu da allora in poi. Francesca era dolce, delicata e romantica, una madonnina, come le dicevano spesso le zie, ma dentro, in realtà il suo cuore era selvaggio, sognava di scalare gli alberi più alti, di essere tutta sola nel deserto o su spiagge deserte, di vivere in un circo a piedi scalzi e di essere un’indiana pellerossa o una zingara nomade. Nadia, d’altro canto, forte e robusta e così un po’ grezza, era invece delicatissima dentro, l’anima di una principessa e sognava di camminare con scarpette di cristallo in un palazzo tutto bianco che stava sulla cima della montagna più alta del mondo. Quante volte si raccontavano i loro sogni, quante volte avevano giocato a fare le fantasie, quante volte: “...dai adesso ne faccio una io...” e via a galoppare sulle nuvole.

Avevano 8 o forse 9 anni. Nadia amava la natura, specialmente la terra e le mucche e Francesca anche. Nadia aveva la nonna più bella del mondo, dagli straordinari occhi accesi di azzurro; Francesca era la cocca della nonna Giovannina, la nonna più perfettamente nonna del mondo, una nonna da fiaba con l’uncinetto, lo scialletto sulle spalle e tutto il resto, perfino la crocchia di capelli grigi un po’ bassa sul collo. In comune, inoltre, avevano il fatto di credere alle favole, contrariamente alle loro sorelle sia maggiori che minori. Francesca ne sapeva molte di più, probabilmente perché a lei avevano letto e regalato molti più libri. Comunque la sua fiaba preferita rimaneva sempre quella di Flip-Flop, le due ciabatte di plastica verde e di quando entrarono nel Palazzo Bianco raccontata da Nadia. Ogni estate Francesca non aspettava altro che risentirsela raccontare dalla voce un po’ roca della sua piccola amica contadina. La gioia più grande, l’eccitazione più incontenibile era quella di andarsi a nascondere in fondo al vigneto (quello dell’uva nera) là dove la strada di terra faceva quella grande curva al di là del recinto, dopo aver giocato per ore nel campo di grano a nascondersi, a trovarsi, a toccarsi, a rotolarsi nell’erba.

Nadia aveva il viso acceso e caldo, la pelle un po’ ruvida che a Francesca piaceva accarezzare sulle mani e sulle guance. “Tutto in lei brilla”, pensava Francesca ogni anno, “la mia piccola amica indiana con le ginocchia sporche e le mani screpolate improvvisamente tra un po’ racconterà – la voce grossa e un po’ roca che sembra venire da lontano. E Nadia raccontava di nuovo, piano piano, con i gesti delle mani e con i movimenti della testa imitando un po’ la sua nonna, Teresa, e forse anche tutte le bisnonne e trisnonne del passato.

Cera una volta un paio di ciabatte di plastica... “ah, che schifo” – fa Francesca che odia la plastica. Nadia tiene il fiato sospeso e aggiunge ridendo “verdi” perché sapeva che quello era un colore che a Francesca proprio non piaceva. La prendeva in giro ogni anno così, senza capirla e capendo tutto e ogni anno Francesca reagiva sorpresa e disgustata all’idea di queste due ciabatte, che erano di plastica e che erano verdi... e giù a ridere come pazze...! L’eccitazione era fortissima per il piacere di stare insieme, per la voce roca, per la pelle ruvida di Nadia, ma forse soprattutto perché la storia di Flip-Flop e del Palazzo Bianco era poi una storia d’amore, un po’ come Cenerentola, ma senza le persone era più divertente e più facile per Nadia immaginarsi l’invisibile principessa del Palazzo e per Francesca la zingara misteriosa che forse un dì aveva dimenticato lì le sue vecchie ciabatte.

“Dai, piantala, racconta, racconta... che tra un po’ viene buio e la nonna ci viene a cercare”. E Francesca già la sapeva tutta la storia, ma questo per i bambini, si sa, non è uno svantaggio, anzi il piacere ne è raddoppiato perché è come esserci già dentro nella storia e come tornare in una casa segreta.

C’era una volta un palazzo che veniva chiamato il Palazzo Bianco. Un palazzo come ce ne sono pochi ormai. Era un palazzo come si deve, con le sue torri e i suoi saloni, grande e austero, inavvicinabile e solitario. Il Palazzo Bianco aveva una sua personalità, delle sue idee forse un po’ all’antica, ma quel che è certo è che era di animo nobile. Aveva letto che ne sud est asiatico vi era un’isola dove costruivano i palazzi con il cuore. L’aveva letto su una rivista dimenticata da uno degli ultimi visitatori. Là sì che i palazzi erano davvero rispettati: venivano fatte cerimonie a tutti i punti cardinali e offerti fiori nel punto centrale del palazzo che era appunto il cuore e veniva chiamato “il grande interno”. Ah! Come doveva essere bello nascere in quell’isola!

Si diceva che erano centotré anni che nessuno entrava più a Palazzo. Si raccontava che dentro fosse tutto bianco e che le pareti erano soffici e profumate e avessero perfino dei sapori...

Qui la fantasia delle bambine si sbizzarriva a raccontare delle grandi stanze ognuna con un profumo, ognuna con un sapore. Nadia andava piano, paziente e saggia, mentre Francesca si intrometteva di continuo, scalpitante per arrivare alla sua stanza preferita, quella della panna montata che sapeva di cannella ed era soffice come una nuvola... La stanza più attesa da Nadia era invece quella rosso chiaro, quella che aveva il colore e il sapore delle amarene, il suo frutto preferito, così difficile da trovare nel suo villaggio e il cui sapore era forse il più delicato che esistesse. Ma le amarene crescevano nella mezza montagna e al suo paese faceva troppo caldo. Inoltre la stagione delle amarene dura meno di un mese e Nadia aveva assaggiato amarene solo due volte in vita sua.

Nadia raccontava delle meraviglie del palazzo, delle grandi stanze, dei soffitti altissimi, del salone delle danze che era tutto affrescato con la storia della vita del Palazzo fin dalla nascita, la storia delle sue gioie e dei suoi dolori. Nadia spiegava che non si sapeva bene cosa fosse storia e cosa leggenda e raccontava come dentro il Palazzo Bianco fosse tutto dipinto sui toni del bianco: bianco chiaro, bianco scuro, bianco latte, bianco burro, bianco panna, bianco ghiaccio, bianco acqua, bianco neve, bianco uovo, bianco luna, bianco bianco, bianco luce...

Comunque una cosa proprio non era sicura, e cioè se fosse storia o fosse leggenda che nella torre più alta vi fosse un uomo vestito dei colori della terra tenuto prigioniero, pietrificato proprio lì sulla porta. Si raccontava che fosse stato punito per non essersi tolto le scarpe entrando a Palazzo. L’uomo veniva dalla strada, probabilmente dalle montagne. I suoi modi forse non erano proprio raffinati, non era abituato ai limiti di proprietà, né ai limiti in generale. Abitava nell’ambio spazio della natura e così successe che la prima casa che incontrò sul suo cammino fu proprio un palazzo... il Palazzo. E cosa ne sapeva lui? Lui che di porte non ne aveva nemmeno mai vista una... Non ebbe neppure un istante di esitazione, entrò – o almeno pensò di entrare – e tac eccolo lì bloccato sulla soglia, così da chissà quanti anni.

C’era comunque qualcosa di strano in quel palazzo e nessuno si rese conto esattamente di cosa fosse per secoli, finché un giorno qualcuno notò che il palazzo non aveva in realtà né porte né finestre. Tutti improvvisamente se ne accorsero ma nessuno si ricordava se fosse sempre stato così o meno. Questo tuttavia non cambiò gran che la situazione, né lo stato del palazzo. Ci fu un po’ di scalpore, ma poi, come spesso succede in questi casi, dopo un po’ la gente finì di stupirsi, finì di pararne, si abituò e il palazzo rimase ancora per secoli solitario e silenzioso.

Spesso vi si fermavano intorno curiosi, a volte turisti, a volte i bambini della zona. Era lì che nascevano storie e leggende, che crescevano e si trasformavano passando di bocca in bocca. Chi diceva di aver visto un uomo scendere dalla torre più alta con un mazzo di rose bianche in una notte di luna calante; chi giurava di aver visto un grande portale schiudersi al tramonto; chi una finestra illuminata a mezzanotte. Nessuno credeva alle storie di nessuno, ma tutti sospettavano che si potesse essere qualcosa di vero e così la gente andava avanti a raccontare e ad ascoltare.

Poi, un giorno, un bambino che passeggiava di là notò un paio di ciabatte infradito di plastica verde che se ne stavano lì davanti a d dove avrebbe potuto esserci un portone. Tornò il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Le due ciabatte sembravano cambiare un po’ di posizione, ma erano sempre lì, così, semplici e un po’ infossate, con un’aria molto vissuta e un nonsoché di umano. Anche loro proprio come il Palazzo, sembravano avere un cuore, forse un’anima, tanto che il bambino un bel giorno si fece coraggio e chiese: “Ma voi chi siete?”. “Siamo due ciabatte girovaghe. Ci chiamiamo Flip-Flop e stiamo aspettando qualcuno. Pare che ne avremo per un po’. Siamo andate in giro dappertutto a cercare i piedi del nostro padrone; sono centotré anni che cerchiamo e direi che questa volta ci siamo, a giudicare dalle impronte... che si vedono nell’aria...”. “Ma come, il vostro padrone sa volare?” “Sì, una volta, a volte”, risposero loro con aria nostalgica.

E qui Nadia che era sempre scalza, si alzava e camminava pesantemente sul terreno umido lasciando belle impronte ben definite e Francesca si toglieva regolarmente le sue scarpette di pelle blu, vi infilava dentro le manine e faceva grandi gesti come a imprimere nell’aria le impronte dei suoi piedi, decantando con tono drammatico: “Oh, dove saranno mai i miei piedi? Dove siete andati, o piedi miei? Oh piedi, bei piedi, chi è la ciabatta più triste del reame?” E poi rideva, rideva eccitata dall’improvviso movimento e dai suoi giochi, mentre Nadia, seria e compresa, pestava sul terreno con quella stessa stabilità e costanza di suo padre, Remigio, quando pigiava l’uva nel tino.

Il bambino prese l’abitudine di ritornare ogni giorno a chiacchierare con le misteriose ciabatte verdi. Avevano l’aria morbida e un po’ opaca, ed erano diventate gradualmente per lui un amico segreto. Erano davvero due tipi molto interessanti. Raccontavano del mondo e di tutte le strade che avevano percorso e conoscevano strani giochi come “salta e spruzza” e “tirami su”. Spesso parlavano del loro sogno segreto, quello di saper volare proprio come un tempo sapeva volare il loro padrone. E allora il bambino si inteneriva, se le infilava una in una mano e una nell’altra e faceva: “vola-vola” e correva, correva a perdifiato tutt’intorno al palazzo urlando a squarciagola: “vola, vola, vola, vola...”. “Basta, basta”, gridavano le povere ciabatte “Ci fai star male, ci gira la testa, basta, non ce la facciamo più, mettici giù”, senza tuttavia sapere bene neppure loro se fosse troppa la paura o troppo il piacere. E il bambino continuava felice a correre ancora un po’, inebriato da una strana felicità, ché quasi quasi anche a lui sembrava di volare. A sera tornava a casa e non raccontava a nessuno delle sue avventure, tanto chi gli avrebbe mai creduto? Andò avanti così per un po’ di settimane, finché un giorno, con sua grande sorpresa e disappunto, il bambino non trovò più le sue ciabatte ad aspettare al loro solito posto. Cercò tutt’intorno, tra l’erba e tra i cespugli, dietro gli alberi. Niente. Scomparse. Cos’era successo? Forse che Flip-Flop, stanche di aspettare, fossero riuscite ad entrare? Certo sembravano delle tipe molto particolari e probabilmente avevano qualche facoltà magica... ma se non c’erano né porte né finestre nel Palazzo, come era possibile entrare? Forse l’uomo della torre di cui la gente parlava? Forse qualche altro dei loro trucchi? Una metamorfosi? Un’illusione? Mistero!

Il bambino girava attorno al Palazzo in cerca di una spiegazione. Guarda in su, guarda in giù, siediti e aspetta, pensa un po’... niente, nessuna spiegazione. Dove erano andate a finire Flip-Flop?, chiede Nadia a Francesca. “Le hanno rubate!”. “No” “Sono scappate spaventate da una tigre!” “No” “Hanno giocato a tirami su e non sono più venute giù!”, “Fuochino” “Si sono trasformate... in gabbiani” “mmm...” “Beh, allora sono volate via?”

Passano due oche, canta un gallo, si stira un gatto nel sole, cade una prugna. Le due bambine si distraevano coi meravigliosi piccoli accadimenti della natura intorno a loro.

“Guarda, una coccinella ti è volata sul naso”. “E a te una grossa formica rossa ti sta passeggiando sul collo”.

Il cielo cominciava a diventare rosato, mentre le nuvole si stiravano fino a non avere più essenza. L’atmosfera era sottile e per un attimo tutto rimase sospeso e qualcosa nell’aria cambiò.

Francesca guardò Nadia preoccupata: per Flip-Flop, per il cielo che si fa scuro, per Nadia che... non si sarà mica dimenticata? No, impossibile, Nadia si ricordava sempre anche se a volte cambiava qualche dettaglio. Il fatto è che Flip-Flop si erano ricordate di un’amica russa che, in occasione di un momento particolarmente difficile aveva loro detto: “se sei davanti a un muro da superare e non c’è la porta, disegnala!” E lo sai tu, Francesca, come fanno adesso Flip-Flop a disegnare? E Francesca faceva quella sua faccina tra l’ingenuo e il furbetto, mezza madonna e mezza bambina di strada, quella faccia di chi lo sa benissimo, ma non vuole darlo a vedere.

Tutte le ciabatte infradito di plastica del mondo – raccontava allora con enfasi Nadia – conoscono una danza sacra molto antica, ereditata dagli alberi della gomma dell’Indonesia. Il problema è che, come molte delle antiche tradizioni, anche questa è andata perduta, è stata dimenticata e non è facile rievocarla. Ma Flip-Flop non erano delle comuni ciabatte e in Indonesia loro vi erano state a lungo e avevano imparato l’arte della rievocazione... Fu così che si sedettero (si fa per dire) in una particolare posizione a punte incrociate e entrarono in uno stato di profonda meditazione che durò per ore, forse per giorni, finché a un certo punto una misteriosa forza che veniva dal profondo si impossessò di loro e cominciarono a danzare la danza sacra della gomma.

Questo era il momento più atteso della storia per Francesca che adorava ballare e per Nadia che poteva riposarsi un po’ e godersi la visione della sua bella amica che con le scarpe in mano danzava l’antica danza magica, intonando una melodia ogni anno più esotica e più incomprensibile. Francesca veniva come posseduta da una misteriosa e straordinaria energia e danzava immaginando i movimenti di un grande fuoco, persa in un’estasi celestiale. Poi, all’improvviso, si fermava, sopraffatta e stupita dal miracolo e tratteneva il fiato. Era il segnale per Nadia di ricominciare a raccontare e infatti immancabilmente lei diceva: “... e improvvisamente nel muro apparve lentamente disegnato da un’invisibile matita un grande portone!” Flip-Flop s’inchinarono piene di rispetto e come in un soffio il portone si aprì. Tremarono d’emozione infossandosi un po’, ristettero per un attimo e poi piano piano entrarono nel Palazzo con il cuore in un tumulto. Immaginate un po’ essere un paio di ciabatte di plastica verde ed entrare in un palazzo tutto bianco in cui nessuno ha messo piede da centotré anni! C’è di che svenirne! E infatti le nostre povere Flip-Flop si sentirono tutto girare intorno, pensarono di perdere i sensi, sembrò loro quasi di non toccare più terra... ed ecco che invece... oh, meraviglia... stanno davvero... volando!

“Ooohh” fa Nadia che di solito non si sbilanciava mai in esclamazioni del genere, ma che a questo punto perdeva anche lei un po’ il controllo e la timidezza, perché era anche il suo sogno segreto quello di volare, bruna rondine nel cielo. Francesca a sua volta tratteneva il respiro, aggrappandosi a un ramo basso del pruno quasi per paura di volare via anche lei...

Oh gioia, oh magia, o ebrezza... era come se... no, impossibile descrivere quella sensazione... E poi il Palazzo, il Palazzo che anche lui aveva un cuore, che stava per soffocare in quella bianchezza perfetta, tra i profumi che non riconosceva neppure più. Quale liberazione anche per lui! Volavano, volavano davvero le verdi ciabatte. In su, in giù, in tondo, in quadrato e volando sfioravano le pareti e scoprivano che quelle erano morbide e che bastava una piccola spinta con la punta per aprire una finestra qua e una porticina là.

E fu così, che volando in perfetta felicità, Flip-Flop aprirono una porta dopo l’altra, una finestra dopo l’altra.

La gioia e la commozione erano al massimo e il Bianco Palazzo tremava tutto, facendo sbattere come grandi occhi le nuove finestre appena aperte e scuotendo la vite rampicante a mo’ di splendida chioma.

Quanto tempo! Sembrava un secolo... e infatti lo era, un secolo e tre anni, senza né porte né finestre, con solo la luce bianca dei suoi muri. Ora era la luce del sole e più tardi sarebbe stata quella della luna che entrava dentro di lui. Tutte quelle stanze non sarebbero mai più state così sole. Entrava l’aria e tutto diventava come per incanto più morbido; entrava il sole e tutti quei bianchi si coloravano di nuove bellissime tinte; entrava la luce della luna e i profumi diventavano più veri. Volavano, volavano Flip-Flop nello spazio profumato, inebriate da questa sensazione inenarrabile, dalla dolcezza dell’aria, dalla sofficità delle pareti e dalla bellezza interiore di quel grande palazzo bianco sconosciuto e all’apparenza così inconoscibile.

L’aria era densa della felicità di entrambi, il Bianco Palazzo e le verdi ciabatte. Quale privilegio, pensavano entrambi, che incontro fortunato, quale prodigio, quale magia! Ebrezza, gratitudine, stupore, commozione.

Flip-Flop guardarono giù dalla finestra per salutare il bambino che con occhi sgranati assisteva al miracolo. Centinaia di luci diverse, colori nuovi e profumi sconosciuti riempivano l’aria.

“Avete trovato i piedi del vostro padrone?” chiede da sotto il bambino.

“Ah, ancora un po’ ce ne dimenticavamo. Grazie per avercelo rammentato. No, non ancora, ma ce ne sono ancora così tante di porte da aprire, di stanze da liberare...”

“Forse il tuo padrone è prigioniero nella torre...”

“Sì, forse, forse. Ma se tu sapessi che meraviglia volare. Il sogno della nostra vita si è fatto realtà grazie a questo Palazzo Bianco.

Flip-Flop erano instancabili e poi come era diverso volare da camminare: prima di tutto non ci si affaticava e poi non ci si sporcava; niente pozzanghere, niente terra che ti si appiccica sotto le suole.

Sembravano infinite quelle sale, ce n’era sempre un’altra, con un altro colore, un altro profumo, un altro sapore, un’altra forma. Si aprivano porte e finestre ovunque e non si capiva se le stanze fossero davvero già tutte lì, semplicemente prigioniere dei propri muri, o se erano Flip-Flop a creare via via più spazio disegnandone loro stessi di nuove volando e toccando così. Infatti chissà quali e quanti erano i reali poteri dell’antica danza sacra della gomma…!

A un certo punto improvvisamente qualcosa cambiò. La luce diventa un po’ meno luminosa, l’atmosfera un po’ più compatta, i profumi un po’ solidi e il volo di Flip-Flop sembrò farsi un po’ più pesante, mentre diminuiva anche il senso di euforia. “Siamo in alto” pensano in un lampo Flip-Flop, “siamo vicino alla torre”. Una forte emozione le pervase e un odore un po’ dolce di terra le avvolse insieme ad una indescrivibile sensazione di qualche cosa di già vissuto. Dove? Quando? Questo odore, questo senso di interezza, questo calore morbido… nel cuore. Quasi senza accorgersene, con estrema dolcezza Flip-Flop avevano atterrato lì a terra, ma com’era tutto davvero diverso: senso di solida sicurezza, di contatto, di base. Era bello e dolce anche essere lì… a casa.

Così Flip-Flop ricominciarono a camminare, antica, conosciuta sensazione. Prima piano piano, come un po’ provando, sulle punte, sui talloni, un po’ di lato, avanti, indietro, a destra, a sinistra. Sì, si sentivano veramente diverse, sembrava loro di essere come più agili, più leggere, più felici… ma certo, avevano imparto a volare e da adesso tutto sarebbe stato diverso, perfino camminare.

A questo punto della storia sorgeva quasi sempre un grande senso di intimità e di solidarietà tra le due bambine, qui ancora in sospeso nella storia quasi finita, ma forse ora anche un po’ stanche. Nadia si era da tempo sdraiata tra le foglie secche e i chicchi d’uva caduti, usando quella vecchia ruota del trattore del nonno come cuscino. Si sentiva sicura di sé, era padrona della situazione, era lei che raccontava. Francesca, a questo punto, si sentiva invece piccola piccola e bisognosa di conforto, si avvicinava a Nadia, le toccava un po’ la gonnellina e finiva poi timidamente con lo sdraiarsi anche lei, rinunciando al candore della sua camicetta e appoggiando la testa su una gamba di Nadia. Forse era perché stava per apparire il primo vero essere umano, un uomo, forse era perché anche lei come Flip-Flop aveva bisogno di toccare terra, di contatto e sicurezza, fatto sta che adesso Francesca si sentiva piccola e debole e non ce la faceva proprio a starsene sulle sue. Guardava dal basso verso l’alto Nadia che, compresissima, non si lasciava commuovere e procedeva sicura verso la fine della sua storia.

“Era questa l’ultima stanza?” Si domandarono Flip-Flop. Ma l’ultima prima di cosa? Camminavano piano piano e ancora un po’ sotto shock a causa della diversa dimensione di realtà, che si sa Aria e Terra non hanno la stessa personalità, né le stesse caratteristiche.

Percorrendo il perimetro di questa sala si accorsero che era rotonda, sì, che strano, tutta rotonda, senza un sotto e senza un sopra, senza destra e senza sinistra. Era come una palla, il dentro di una palla… - e Nadia faceva un grande gesto maestoso nell’aria e con le sue manine grassottelle disegnava nell’aria una grande sfera. Sì, quella stanza era come una grande palla e Flip-Flop vi camminavano dentro in lungo e in largo, di sopra e di sotto. Non vi era un angolo, né uno spigolo, non c’era né principio né fine, non vi erano né porte né finestre. Da quando Flip-Flop avevano smesso di volare nessuna porta, nessuna finestra si era più aperta. Che fosse finito l’incantesimo? Che fosse finita la magia? La stanza era rotonda e vuota, di un colore rosa cipria quasi trasparente. Le superfici delle pareti erano soffici e lisce quasi come di porcellana. Avvicinandosi per toccarle Flip-Flop si resero conto che le pareti erano in effetti trasparenti quando ci si andava molto vicino… ecco perché non vi erano finestre! Non ce n’era bisogno: quel muro rotondo era tutto una grande finestra e Flip-Flop guardando giù potevano vedere chiaramente gli alberi, l’erba, il fiumiciattolo poco lontano e il bambino, che forse un po’ stanco, si era addormentato sotto un albero. Là Flip-Flop si sentivano protette, vedevano senza essere viste e tutto era ovattato e silenzioso.

Ma dov’era l’uscita o l’entrata? Dove andare ora? Flip-Flop ripresero pensierosi a camminare piano piano: in su, in giù, a destra, a sinistra. Però non vi erano più direzioni qui nella stanza rotonda. Ogni punto era il centro, sembrava proprio un posto dove non fosse possibile prendere decisioni. Decisero così di non decidere nulla semplicemente.

E Francesca per tirarla in lunga: “tralalalalala, tralalalalala…” canticchiava muovendo aritmicamente i piedi nell’aria senza neppure tirarsi su per paura di perdere quel punto così comodo della gamba di Nadia.

E passeggia, passeggia a un certo punto la punta sinistra di Flip-Flop incontrò qualcosa di più leggermente soffice, come una cunetta di erba alta con una piccola infossatura al centro. Spinsero un po’ più a fondo e plop si trovarono dall’altra parte. La sensazione fu più che altro quella di avere fatto una capriola ed ecco che raddrizzandosi si trovarono di fronte ad una porta. Era una porta semplice fatta a vetri con gli stipiti in legno dipinti color nocciola ed era aperta. Nel bel mezzo vi stava stagliato, immobile quasi che fosse un quadro, un uomo di corporatura robusta, alto quasi quanto la porta. Una forte luce veniva da dietro di lui. Se ne stava lì, messo di tre quarti guardando verso sinistra in modo tale che il suo viso in controluce era nell’ombra. Si trovava lì sulla soglia, come sul punto di entrare ma immobile, apparentemente pietrificato. Sulla spalla destra aveva un sacco mezzo pieno che teneva forte con la mano destra e in testa portava un vecchio cappellaccio. Era vestito con una tunica morbida di colore marrone. Si sentiva che era buono, o almeno questa fu la prima impressione che Flip-Flop ebbero quando si presentò loro davanti quella apparizione improvvisa. Tutt’intorno nell’aria vi era un odore dolce e forte di terra. “Un odore così” diceva Nadia pasticciando la mano nella terra per poi passarla sotto il naso di Francesca, la quale inspirava estasiata, forse esagerando un po’ come di sua natura.

Cosa vi facesse lì, fermo sulla porta quell’uomo e bruno non è certo, come del resto ancora rimarrà un mistero se fossero poi i suoi, i piedi in questione. Quello che si sa è che Flip-Flop gli schiacciarono delicatamente un alluce e, come per incanto, l’uomo si girò, guardò giù, pose a terra la sua sacca, si tolse il cappello, si infilò Flip-Flop ed entrò in quella parte che portava alla torre.

Il Palazzo Bianco ruppe il suo silenzio, una musica sottile e dolcissima risuonò ovunque, il bambino giù nel prato si risvegliò e cominciò a danzare impugnando due rametti di ciliegio. Tutt’intorno la natura sembrò fremere di gioia perché finalmente il re era entrato nel suo palazzo e il palazzo aveva il suo re.

A questo punto Francesca e Nadia si alzano all’unisono e, in piedi una davanti all’altra facendo una profonda riverenza fino a toccarsi con la fronte, sussurrano in tono solenne: “Maestà….”

Del Palazzo Bianco si racconta che da allora fu sempre pieno di luce e di profumi delicati e del re che fu un buon re. Flip-Flop erano spesso con lui, a volte ai suoi piedi, a volte al suo fianco, a volte tra le dita delle sue mani per insegnargli di nuovo a volare e a volte in bilico sulla sua testa a giocare a “se io fossi una corona”. Flip-Flop stavano bene là: ottima compagnia quel re e quel palazzo… ma si sa Flip-Flop sono poi gente abituata a viaggiare, abituata alla strada, un po’ ribelli di natura. Così, forse per un po’ resteranno, forse se ne andranno spesso per lunghe camminate nell’aria e sulla terra e forse un giorno chissà se ne voleranno via lontano lontano. Ma questo appartiene al futuro e non fa parte della nostra storia.

“Bambine, bambine, Francesca, Nadia” è la voce della nonna di Nadia, Teresa, che chiama per la merenda… “Presto che altrimenti si raffredda tutto…”

E Francesca correva per le fette di polenta abbrustolita, per il calore del fuoco e per gli occhi azzurro cielo di nonna Teresa. Nadia prende tempo, cammina piano perché sa che Francesca andrà prima dalla nonna Giovannina che le dà un piatto grande con un tovagliolo di lino bianco, sempre lo stesso da sempre, un po’ rotto ma della misura giusta e con le iniziali ricamate in un angolo.

“Va piano, che se no cadi” raccomandava la nonna mentre Francesca già stava entrando nella cucina un po’ fumosa di nonna Teresa: profumo di legna e sapore di buono e lei là, come una regina con il grembiule a quadrettini blu e neri, con gesti attenti e sicuri apriva il tovagliolo, vi appoggiava in bell’ordine otto fettine di polenta abbrustolita e ricopriva il tutto con cura.

“Vieni, Nadia”. Piano, piano, attenta a non inciampare, Francesca fa strada verso la casa della nonna Giovannina la quale intanto già aveva messo il latte sulla tavola e tirato fuori il burro dalla ghiacciaia.

Le bambine si siedono al grande tavolo di marmo della cucina. Francesca pende una fettina di polenta, con la punta del coltello fa un taglio lungo e stretto e ci infila dentro un pezzetto di burro che subito si scioglie per il calore… Che momento… se lo ricorderà per tutta la vita… Un morso alla polenta e un sorso di latte caldo appena munto da Remigio…

Fuori comincia a fare scuro e la cucina è già quasi buia a causa della vite rampicante che copre a metà la finestra. L’aveva piantata il nonno facendo un po’ arrabbiare la nonna… lei lo sapeva già sin dall’inizio che un giorno avrebbe tolto luce alla stanza… Quella vite rampicante la nonna la detestava, ma adesso che il nonno non c’era più non aveva il coraggio di tagliarla… era la vite rampicante del nonno.

“Ma dove siete state tutto il pomeriggio?” chiede la nonna “quasi non vi ho sentite…” Nadia un po’ incerta guarda Francesca che prontamente risponde: “Siamo state a Palazzo, al Palazzo Bianco dove nessuno era entrato da 103 anni… finché un giorno… oh nonna, sapessi…

“Va bene, va bene” dice nonna Giovannina, che è si molto buona, ma a volte un una tino brusca, “finite la merenda prima che freddi”.

Le bambine mangiano con gusto intingendo le fettine di polenta e bevendo piano piano perché duri di più, il latte caldo, la polenta abbrustolita, il burro che si scioglie, la nonna che le guarda… Oh Signore, ti prego fai che non finisca mai…

15-04-2014

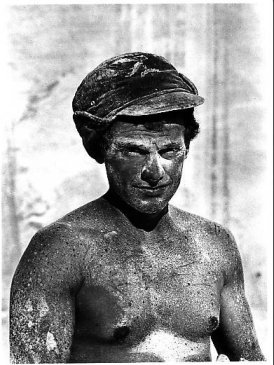

"Come fotografo che si occupa di fotografia narrativa, mi interessa raccontare l'uomo, raccogliendo pezzi di realtà dentro le storie che non fanno notizia; portare alla luce quanto non ha in sé piena visibilità, offrire domande, scavare coscienza.

E' in fondo vedere.

Per questo ho scelto la quotidianità, quella del lavoro, della tecnologia, dell'arte, del costume e delle problematiche sociali quali ambiti privilegiati per identificare in essi la vita, riaffermando la centralità della persona che nelle più diverse condizioni non cessa di esercitare conoscenza e curiosità, energia e forza interiore, dedizione e dignità.

E' una ricerca che si accompagna al recupero di quelle radici che la tradizione vuole restituite sotto forma di linfa vitale per nuovo conoscere, rigenerata appartenenza, rinnovato attaccamento."

La carriera di Enzo Cei è cominciata per accidente, ovvero con un incidente: un brutto taglio a un dito, un lungo periodo a casa, l'occasione per dedicarsi finalmente con calma anche alla stampa, in una camera oscura allestita in un sottoscala e fare così, da autodidatta, i primi passi sulla sua strada.

Me lo racconta mentre camminiamo per i campi dietro a casa, in quella campagna che rischia già di diventare periferia; dietro alla sua villetta c'è una casa che fu contadina e ci fermiamo a parlare sull'aia.

Anche se lui è nato in altre zone, pare la perfetta ambientazione della sua storia di figlio di mezzadri che lavoravano nella campagna pisana.

" Devo stare attento a non intonacarmi" mi dice, "anzi, vorrei ritirare fuori i mattoni, le pietre".

Ci riesce: è un uomo scabro, chiuso all'inizio, dolce nel sorriso quando si fida dell'amicizia. Prima bisogna guardare, e bene.

" Ho assistito inconsapevole alle storie della mia famiglia", mi racconta, con lenti pudori.

Non c'è niente di quella retorica sulla cultura contadina che fa solo chi non ci ha vissuto. Ma c'è tutto il senso della dignità, senza affettazioni, senza troppi discorsi.

Mi parla del suo lavoro sul tema della Comunicazione e di altri progetti. Nei corsi che tiene scoraggia gli allievi: "Io posso insegnarvi poco, le cose dovete comunque scoprirle da soli".

Non ci credo, specie dopo aver passato un pomeriggio con lui in camera oscura, su una foto "facile". E sì che mi aveva detto che sono le foto più rappresentative quelle difficili da stampare.

"I contrasti devono essere netti, bisogna prendere delle decisioni. Quelli più vivaci vengono da giornate di luce violenta: vanno dominati perché ci sia presenza di dettagli anche nelle parti bianche, quando servono".

Per schermare muove dei bacchetti come un direttore d'orchestra. Sembrerebbe già fatta, ma nel paesaggio che sta stampando c'è un viottolino, un dettaglio in un angolo. Me lo indica e dice: "Se non si vede bene non si capisce che dove va ci può essere una storia".

Ha le sue avversioni: ce l'ha coi grigi slavati, privi di carattere. Io penso all'episodio famoso di un negativo di Romano Cagnoni che ha viaggiato per l'Europa, a Londra e Parigi, dagli stampatori più bravi, per finire in questa camera oscura nella casa di Enzo a Tempagnano, fino a raggiungere il risultato che Cagnoni cercava: era la foto di un malato di mente.

"C'è il dovere di rispettarlo anche nelle tonalità che gli assegni", dice Enzo, e a me tornano in mente le parole di Pier Carlo Santini in "Cavatori":

"Se dovessi indicare qual è l'aspetto che nella fotografia di Cei domina sugli altri, o dicasi altrimenti qual è il tratto più costante della sua visione, parlerei di una pietas accorata assolutamente indenne sia da flessioni roboanti e retoriche, sia da qualsiasi scadimento nel facile quanto esteriore populismo". (pg.22)

Del suo libro una volta Enzo mi disse: "Pensa, il mio album di famiglia votato libro fotografico dell'anno".

Intanto usa come pennelli di luce delle maschere con dei forellini che si è fatto. Io che di tecnica sono felicemente ignaro osservo l'armonia alchemica del gesto. Ma lui butta un altro foglio nel cestino: "Non puoi ingannare te stesso", scuote la testa ridendo. "Non mi si addicono le stampe tranquille, magari... debbo sempre complicarmi la vita".

Mi spiega ciò che cerca: "le ombre, in fondo, mi portano dentro. È importante mantenere lo sguardo all'interno della foto. Sono la profondità dei neri che fanno certe parti luminose".

Io, psicologo, penso a certi processi dinamici nel fondo della psiche e scopro analogie illuminanti che non dico, perché voglio ascoltare. Mi piace questa scontentezza esigente ed ironica, "quando sei al settimo, ottavo foglio e non ne vuoi sapere".

Ricordo Raymon Carver e Francis Scott Fitgerald, che riscrivevano anche dieci volte un breve racconto. Ricordo i mille bozzetti di Guttuso per "La Vucciria".

Questo accade in camera oscura, ma so anche della stessa ostinazione nel cercare l'immagine, o nel lasciare che l'immagine lo trovi.

Parliamo degli otto anni di frequentazione delle cave: "un anno ci andai poco, mi era nato un figlio", si rammarica. Non deve essere facile essere figlio o moglie di Enzo.

"La nostra fatica qui c'è tutta", disse un cavatore di Levigliani, vedendo il libro. È un commento che vale dieci recensioni, credo. Ma per arrivare a questo bisogna avere mangiato assieme alla mensa, dormito in cava, sentito il freddo delle Apuane.

"Ciò ti permette, se la foto c'è, di salire sulle spalle di uno per farla. È la necessità dell'istante". Parliamo della tecnica: "è la preparazione dell'atleta per quell'unico momento in cui si salta l'asticella".

Penso a quale miscela di rispetto e di rapacità c'è nella sua foto di reportage. "Ma non si va con la macchina al collo e bisogna anche avere la dignità di lasciarla nella borsa".

"Tornare avanti". È una frase che mi risuona, letta da qualche parte. Ci ripenso mentre, a buio, lascio Enzo e me ne vado a casa.

15-04-2014

La fotografia non è quasi mai realista. Nel caso di chi sceglie il bianco e nero ancora meno. Come diceva Wim Wenders, nella poesia Scattare foto.

Una fotografia è sempre un'immagine duplice

mostra il suo oggetto e - più o meno visibile -

"dietro",

il "controscatto":

l'immagine di colui che fotografa

al momento della ripresa.

Questa controimmagine,

presente in ogni fotografia,

non viene fissata dall'obiettivo,

così come il cacciatore

non viene colpito dal suo proiettile,

ma ne avverte solo il contraccolpo.

Le foto di Simone Bulgarelli rubano paesaggi dietro casa sua, un vecchio zuccherificio abbandonato, la nebbia sulle valli di Comacchio.

Luoghi che conosco, ma vedendoli con l'occhio di Bulgarelli diventano sorprendenti, impaginati con rigore settecentesco, potenti nei contrasti. Rimandano a un mistero, a qualcosa che deve accadere o è accaduto cinquanta anni fa, e non ha più testimoni che possono dire la storia, ma solo occhi che ne possono vedere gli effetti.

Per gli scrittori si dice, ha una voce suo. per i fotografi, ha uno sguardo suo, ed è un punto di arrivo, o il dono di un talento. Come quello di Simone Bulgarelli, di Santalberto in Romagna.

15-04-2014

Flavia Piccinni nasce a Taranto, dove vive per dieci anni. Adesso risiede a Lucca. Studia all'Università di Pisa e lavora presso un quotidiano ed una televisione della sua città. Nel 2005 ha vinto il Campiello Giovani.

Questo è quello che dice di sè. Un po' poco. Un volto dolce, bello il sorriso, occhi pugliesi .Gioca alla meno quando ci sono più di due persone, tentando l'invisibilità .Intanto osserva, e c'è sempre il rischio di finire in un racconto, infilzato come un insetto su un album. Cattiva il giusto per essere una brava scrittrice. Pare che l'anno prossimo pubblichi. Le auguriamo di andare piano e non avere successo subito. Merita di meglio.

15-04-2014

A letto

Si dorme Si parla al telefono

Si ama

Si litiga Si mangia con o senza vassoio

Ci si rigira

Si legge

Si sogna

Ci si riappacifica

Ci si masturba

Si guarda la televisione

Si prega Si sta finalmente zitti

Si studia Si scrive

Si fa il malato

Poche le attività che non si confanno davvero al letto, In un film di Altman due ci vivevano.

I letti di Caravacci sono spesso ispirati, e allora ispirano

"Gli amici del Signore dell'isola vengono ricevuti nel salone degli ospiti della Rocca, ove possono presentare i doni e dimostrare i loro meriti."

A letto

Si dorme Si parla al telefono

Si ama

Si litiga Si mangia con o senza vassoio

Ci si rigira

Si legge

Si sogna

Ci si riappacifica

Ci si masturba

Si guarda la televisione

Si prega Si sta finalmente zitti

Si studia Si scrive

Si fa il malato

Poche le attività che non si confanno davvero al letto, In un film di Altman due ci vivevano.

I letti di Caravacci sono spesso ispirati, e allora ispirano

Letto ad acqua

- Ma perchè tante domande? non avete mai visto uno che pesca? -

Il proprietario del Vento di mare, una splendida barca a vela non riusciva a crederci. Aveva deviato dalla sua rotta per salvare il naufrago e questo non solo non ne voleva sapere di essere salvato, ma lo trattava pure come un seccatore. Roba da speronarlo e affondarlo.

Avrebbe comunque avvisato la capitaneria di porto... ma no, che gli poteva raccontare, che c'era un letto a due piazze fuori dalle acque territoriali, con a bordo un signore in bombetta?

Restò senza parole, poi si girò di scatto e ordinò allo skipper di riprendere la rotta, senza voltarsi indietro. Poi, in uno scrupolo da gentiluomo (era pur sempre armatore e comandante), disse alla sua bella amante nonché chef di buttare in mare un barile di provviste con parecchi litri d'acqua.

Poi rientrò in cabina per non dare a vedere la stizza.

Si era appena rilassato quando squillò il telefono: -affacciati dall'oblò di poppa,-

Era lei che lo chiamava, eppure sapeva che detestava il telefono. Non poteva venire in cabina?

- No che non potevo, se ti affacci capisci -

Lei gli faceva ciao con la manina, da sotto le lenzuola. Il barile delle provviste era legato alla testata. Sul cuscino riconobbe una Magnum del suo Champagne millesimato.

- E' un letto fantastico, adios -, e tirò il telefono tra i flutti, prima che potesse proferir parola.

Il due piazze scivolava veloce, l'uomo si era seduto a poppa e pescava a strascico.

Testo: Andrea Bocconi, Foto: Paolo Caravacci, Sito: www.lalcova.com

15-04-2014

L'irruzione

Piero spinse la porta ed entrò senza salutare la cognata, che rimase immobile sull’uscio della porta con la maniglia in mano. Si incamminò direttamente verso il fratello, che guardava il telegiornale. Vedendolo entrare così determinato, si alzò subito dalla poltrona e aprì la porta dello studio, fece un segno perché entrasse e la rinchiuse da dentro. Piero non gli diede nemmeno il tempo di sedersi nuovamente. Lo spintonò fino a farlo sbattere contro la veneziana.

– Cosa avete fatto a mio figlio?

– Ehi! Ehi! Calmati. Sei in casa mia, lo sai?

– Calmati un cazzo! Cosa avete fatto a mio figlio?

– Io al tuo figliolo non ho fatto proprio nulla. Non ho partecipato all’irruzione di quella scuola, ero alla questura quella notte.

– Rispondimi. Non fare il cretino.

– Piero, per Dio. Era una guerriglia urbana quella, sembrava la battaglia di Algeri... Tutti sapevano che sarebbe stata un’operazione di guerra. Tu non dovevi dargli permesso di andarci.

– Lui dormiva. Lui dormiva quando hanno fatto irruzione in quella scuola. È stato svegliato a manganellate nel mezzo della notte. Non aveva un’arma con sé, niente. L’hanno portato via e torturato. Questa la chiami un’operazione di guerra? È stato solo un massacro, un vero massacro, perdio! compiuto da vigliacchi come te, che non hanno le palle di affrontare quelli armati di bastone e allora scaricano la frustrazione e la rabbia contro i ragazzi pacifisti, perfino le persone anziane...i bambini... E poi lo hanno ridotto in quello stato, le ossa spaccate, i denti rotti, il naso sfondato, gli occhi pestati, una maschera di sangue... Vergogna! Siete peggio della polizia turca, voi. Peggio dei sudamericani di Pinochet, almeno quelli non pretendevano di essere al servizio dei cittadini...

– Non è così come dici tu. Dentro a quella scuola c’era anche gente violenta...

– Stai zitto! Vergognati! Sono stufo delle tue bugie. Lo sai benissimo che l’irruzione è stata fatta per impossessarsi dei filmati e dei documenti dei computer. Come la chiamate voi, questa impresa? “Bruciare gli archivi”, giusto? Perché già allora avevate paura di essere incriminati per tutti gli abusi e le illegalità che avevate commesso. E per evitarli avete commesso illegalità ancor peggiori. È sempre così, più la tocchi, la merda, e più puzza, non è vero? I ragazzi dormivano sul pavimento... Vigliacchi! Volevate massacrare qualcuno, e avete scelto quelli che non potevano resistere.

– Te l’ho già detto, Piero. Io non c’ero.

– Ma mio figlio c’era!

– Sei fuori di testa!

– Davvero?

– Vattene a casa.

– E pensare che cretini come te sono pagati da me, con le mie tasse... Se non la senti tu, la sento io la vergogna, la sento io! capisci? di pagare a quelli come te.

– Guarda che mi stai offendendo... Lo Stato mi paga perché...

– Lo Stato sono io, imbecille! Non capisci? Lo Stato è mio figlio. È lui chi ti paga. È lui il tuo padrone.

– Stavo dicendo!... lo Stato mi paga per mantenere l’ordine pubblico...

– L’ordine pubblico?... Ma a chi la racconti sta favola? Mi credi un deficiente? Mio figlio è uscito della prigione tre giorni dopo, con le mutande inzuppate di sangue, e non mi ha lasciato vedere da dove veniva tutto quel sangue perché si vergognava. Hai capito o no? È questo l’ordine pubblico di cui parli?

– Guarda che ci sono state decine di ragazzi arrestati. Non solo Marco...

– Non pronunciare il nome di mio figlio. Non sei degno di nominarlo. Sei diventato un torturatore, un criminale. Non ripetere quel nome mai più.

– Non so più che dirti, Piero. Eravamo lì per proteggere tutti quei capi di Stato. L’ordine del Governo era di...

– Avete fatto cose orrende dietro questo ordine. Avete colpito gente migliore di voi, migliore di quei maledetti “capi di Stato”, gente che era lì per ragioni nobili, per dire cosa non va nel mondo in cui mio figlio, ma anche le tue due figlie, dovranno vivere. E avete colpito queste persone mentre dormivano, inermi... Perfino la Mafia ha un suo codice d’onore. E voi no.

Margherita, la cognata batteva dietro la porta dello studio urlando:

– Piero, lascia in pace mio marito. Lui è un poliziotto, stava lavorando. Apri questa porta.

– Hai sposato un mostro, Margherita. Stai buona. L’hai visto in tivù a tirare i calci contro la testa del ragazzo che stava seduto sulla strada con le mani alzate? Che ne pensi, Margherita? Credi ancora che stava “lavorando”?

– Apri la porta, Piero.

Il poliziotto cercava di avvicinarsi piano piano alla porta. Ignorando le richieste della cognata, Piero spintonò nuovamente il fratello contro la veneziana.

– Vieni, ora picchia me, dai... Forza. Vieni. Perché non provi di fare con me, qua, ciò che avete fatto ai bambini?

– Ora basta. Piero! Vai via. Sei impazzito.

– Stronzo... Manda un messaggio ai tuoi colleghi fascisti. Digli che non tutti i genitori sono come il padre del ragazzo ucciso in piazza. Uno depresso come un cane bastonato. Qualcuno reagirà, difenderà i suoi cuccioli a qualunque prezzo e a qualunque rischio. Hai sentito bene? E non mi darò pace fino a che non vedrò ognuno di voi dietro le sbarre. Puoi scommetterci. Il tuo “assaggio di Gestapo” è finito. E ricordati: da ora in poi tu non ce l’hai più un fratello. Da ora in poi hai un nemico. E non ci parliamo più.

Prese il lume stile inglese da sopra la scrivania e lo schiantò tra i piedi del poliziotto. Poi aprì la porta dello studio, guardò la cognata attonita negli occhi e disse:

– Consiglia tuo marito di andare subito in pensione. Sarà meglio per tutti.

E mentre lei entrava nello studio sottosopra, Piero già scendeva le scale a precipizio. Il tassì lo aspettava con il motore acceso.

Antenne

Il mondo, lo vedeva sempre dall’alto. Dalle terrazze dei palazzi dove installava le antenne televisive, quelle tradizionali e le paraboliche della ditta di cui aveva appena ottenuto la rappresentanza.

Ma quelle maledette antenne non rimanevano mai ferme al loro posto, e dopo due o tre giorni, puntando all’occhio del satellite, al primo colpo di vento lo perdevano di mira e tutti i televisori del condominio diventavano scemi, inguardabili. Vendeva a basso prezzo quelle antenne scadenti, ma poi doveva lavorare il doppio.

Salì in ascensore al sesto piano e in fretta, prima che imbrunisse, scalò i gradini che conducevano al terrazzo di quel palazzo rosa e giallo, sul mare.

Sbucò sulla superficie piana di cemento grigio e vide il suo cappellino degli Yonkers volare via verso il bordo e poi giù, sulla strada laterale. Scorse in fondo alla terrazza il piccolo bosco delle antenne, gli alberelli secchi di metallo senza foglie né frutti, e i dischi bianchi delle paraboliche, oscillanti come i robot impazziti dei cartoni animati.

Guardò l’orologio, un quarto alle sei. Aveva promesso dalla sua fidanzata di passare da lei prima delle sei e mezzo, per andare a vedere una cucina in offerta per il loro nuovo appartamento.

Fece l’ultimo gradino, poi un passo, poi un secondo, e prima di fare il terzo aveva già capito che doveva cercare di ritornare al buco della scala a causa del vento fortissimo, e che non sarebbe stata un’impresa facile. Fatto un passo laterale, e poi un altro, capì che sarebbe stato impossibile, e nel panico del momento cercò di buttarsi a terra, ma tutto ciò che gli riuscì fu di perdere la valigetta degli attrezzi. Costretto a un terzo passo laterale, più largo, e ad avvicinarsi così pericolosamente al bordo della terrazza, prese per istinto il telefonino nella tasca della camicia e schiacciò il tasto di selezione rapida numero uno. Prima che gli rispondessero, il vento lo spinse un altro metro più in là.

– Pronto.

– Amore, sono io. Ascoltami bene. Fra un minuto sarò portato via dal vento e precipiterò dal sesto piano di un palazzo, e non c’è niente che possa fare per evitarlo. Allora non dire niente e ascolta.

– Cosa?

– Stai zitta. Abbiamo fatto l’amore ieri sera e anche stamani, quindi se smetti con la pillola oggi stesso, potrai avere un bambino mio e mamma ti aiuterà a crescerlo. Ascolta. C’è un sacco di soldi dentro il mio armadio, in fondo agli stivali neri di gomma sotto il giornale accartocciato. Hai capito?

– Ma no! Ma cosa...

E il vento lo spostò ancora di un metro. Ad un passo si alzava il muretto della terrazza di meno di venti centimetri di altezza.

– Stai zitta e ascolta! Dì a papà che il mutuo è assicurato contro sinistri come questo, che lui deve andare in banca accompagnato da un avvocato, e che l’appartamento dev’essere intestato a tuo nome.

– Oh Dio! Ma cosa...

– Stai zitta! Dì a mamma che l’amo da morire e che dev’essere forte. Ora non ce la faccio più. Sii forte anche tu, amore mio! Ti amo tanto! Ma che ca-

Ed era quella una bellissima giornata, il sole attraversava impassibile l’azzurro pulito e faceva brillare tutte le cose.

1) Le ragioni del "naufragio"

R- Se per "naufragio" ti riferisci alla mia migrazione in Toscana (citando Leopardi allora direi che "naufragare m’è dolce in questo mare"), le ragioni sono state, a suo tempo, ossia cinque anni fa, una combinazione di una storia nata Lisbona con una ragazza toscana (con cui poi mi sono sposato e ho avuto un figlio, Lorenzo, ma poi ci siamo separati) ad una profonda, irrimediabile, delusione nei confronti del destino del mio paese d’origine e del mio probabile destino personale se avessi continuato laggiù per più tempo.

2) Il mito della Toscana

R – La Toscana è mito, è storia, ma è anche realtà. È senz’altro uno dei migliori posti al mondo per vivere: gente civile, clima mite, arte dappertutto, bellissimi paesaggi, e tutto a misura d’uomo. Ho avuto ormai la mia overdose di iperattività metropolitana, a Rio de Janeiro, a Parigi, a New York... Credo che bisogna sperimentare almeno una volta nella vita questa intensità moderna, se non per altro, almeno per assaggiare le onde frenetiche della contemporaneità. Ma poi basta. Non si può vivere per sempre in mezzo all’isteria urbana. La Toscana è un punto d’arrivo ideale per chi ha già fatto la sua parte nelle megalopoli.

3) La sindrome di Itaca

R – Si tratta indubbiamente di una tragedia personale sempre più frequente, e accade soprattutto a quelli che sono partiti da società troppo dinamiche, come quella brasiliana. Se passi, diciamo, dieci anni lontano dalla tua città, e poi torni, non riconoscerai più niente e nessuno. Però, questo accade anche se uno ci rimane, se non parte mai. La Niterói della mia infanzia aveva 50 mila anime, oggi è al centro di una "conurbazione", con 2 milioni di abitanti. Già prima di questo mio esilio in Europa, camminavo per le strade del quartiere dove sono nato e ho passato l’infanzia, Icaraí, per ore ed ore di seguito, e non riconoscevo più nemmeno un volto. Era come se fossi ad Istambul o ad Islamabad.

4) La mia patria è la mia lingua

R – Ha detto questa frase con grande consapevolezza il poeta Fernando Pessoa. Ed è vero. Però, si può cambiare patria... e lingua. O almeno aggiungere nuove patrie e nuove lingue, e prenderle come proprie. L’essere umano è sempre "in allestimento".

5) Dove vuoi morire? Dove vuoi essere seppellito?

R – Ma chi ha detto che voglio morire? No, non lo voglio mica, e non me ne importa dove! Ma, va bene, se dovrà succedere, magari dopo il centenario dell’arrivo dell’uomo su Marte, non è male la Toscana per "riposare". D’inverno è un po’ freddina però.

Per chi ne vuole sapere di più www.sagarana.net

14-04-2014

Un viaggio in Argentina, la passione per i libri, l'incontro con i cartoneros che del riciclo hanno fatto non solo mezzo di sussistenza, ma esercizio di creatività. E Franca ha mescolato il tutto con la passione della grafica e ha creato una casa editrice speciale: ogni libro ha la sua copertina dipinta a mano, ma niente di snob, anzi. Trentacinque fortunati lo possono avere. Il progetto piace, e arriva a Roma, a Parigi, a Firenze e naturalmente a Lucca: nelle migliori librerie, come si diceva una volta. Pare, Mire , Escuche: per capire, guardate la fotografia nel suo sito, o avventuratevi nella Zonafranca. Ventodimare

“Zonafranca” è una casa editrice…di cartone, uno spazio che tutti possono raggiungere per esprimere e pubblicare testi di vario genere, poi divisi in “zone” a seconda dell’argomento trattato.

I testi vengono stampati su materiale riciclato e le copertine sono realizzate con cartoni usati e dipinti a mano, come ci hanno insegnato i cartoneros in Guardia Vieja a Buenos Aires.

“Fermati, guarda, ascolta” è una frase trovata scritta su un passaggio a livello abbandonato sul confine tra Cile e Argentina, ed è la nostra citazione preferita: Zf è libera di ascoltare, esprimere e diffondere tutte le parole che vorrete inviarci.

Progetto editoriale

Nome: Zonafranca

Cognome: www.zfzonafranca.it

Data di nascita: 19.02.06

Professione: Casa Editrice…di cartone

Luogo di nascita: Buenos Aires

Domicilio: Lucca

Segni particolari: pare, mire, escuche

fermati, guarda, ascolta

Zonafranca è il nome della casa editrice nata a Lucca da alcuni mesi ma che è stata concepita nella Guardia Vieja di Buenos Aires tra i “cartoneros” ed alcuni scrittori straordinari che non hanno mai abbandonato la diffusione della letteratura latinoamericana nonostante il disastroso fallimento dello stato argentino. I cartoneros raccolgono i cartoni usati e li vendono ad alcune case editrici, le quali continuano a pubblicare l’anima del continente sudamericano anche quando si fatica a trovare le speranze. Il nome stesso rivela la natura di questo progetto editoriale: “Zonafranca” è uno spazio che tutti possono raggiungere per esprimere e pubblicare testi di vario genere. I testi vengono stampati su materiale riciclato e le copertine vengono realizzate con cartoni usati e dipinti a mano, come ci hanno insegnato i cartoneros in Guardia Vieja. I testi vengono divisi in “Zone” secondo il contenuto degli scritti, che vengono raccolti attraverso il sito internet www.zfzonafranca.it o contattando direttamente la redazione.

Lo spirito di questa casa editrice “di cartone” è il valore più importante che desideriamo esprimere e diffondere con queste pubblicazioni: la libertà di espressione per tutti, valore che ci viene da un paese complesso e straordinario, capace di affrontare sciagure epocali e che non ha mai rinunciato e far sentire la sua voce con qualunque mezzo avesse a disposizione.

Zonafranca rimane indissolubilmente legata all’esperienza argentina, creando un rapporto di scambio di testi con le case editrici latinoamericane, pubblicando scritti in italiano con testo a fronte in spagnolo, per tutti quelli che non hanno un’anima sola.

L’idea:

Febbraio 2006, Buenos Aires, sede della casa editrice “Eloisa Cartonera”: le copertine di cartone dei libri profumano ancora di tempera fresca, il titolo e l’autore sono appena stati dipinti a mano e vengono sistemati da Eugenia nello scaffale posto nel giardino coperto sul retro. Eugenia mi spiega che i cartoneros hanno portato i cartoni qualche giorno fa, sono stati tagliati a misura per fare le copertine dai ragazzi di Eloisa, i quali poi hanno anche inserito i testi all’interno. I cartoneros sono gruppi di giovani che raccolgono i cartoni inutilizzati, li vendono ad Eloisa e guadagnano il necessario per vivere. Eloisa paga questi cartoni tre volte in più il prezzo del normale ai cartoneros, creando una collaborazione di grande successo sia editoriale che umano.

Non ho ancora deciso quali libri scegliere da portare in Italia, è come se dovessi portare con me l’intera america latina! I libri dei cartoneros hanno in sé l’eleganza della semplicità, la consistenza della cultura e un’allegria contagiosa di colori. Ho la sensazione che su quello scaffale sia custodita la vera atmosfera argentina, il loro fatalismo e la loro gioia di vivere. Ne scelgo cinque a caso, senza guardare e il più in fretta possibile. In quel momento, mi sembrava di dire addio a qualcosa di immenso e di dover scegliere qualcosa in un mondo che è insieme diviso ma indissolubile.

Quei libri sono come i colori, la musica, la gente e i contrasti sudamericani: corposi, rumorosi, densi, approssimativi, disordinati, colti, fragorosi, vivaci, turbolenti, silenziosi, tolleranti, passionali, calmi, estroversi, clamorosi, riflessivi. Messi insieme casualmente ma inseparabili.

Questo è il souvenir che ho portato con me, custodito nei libri dei cartoneros e che si tinge di diversi colori e cresce con altre parole nelle pubblicazioni di Zonafranca.

Le Zone:

Zona Accademia: filosofia

Zona Poetica: poesia

Zonasud: dal sud del mondo

Zona Gialla&Noir : gialli&noir

Zona Click: fotografia

Zona Verde: natura

Zona gulp: fumetti

Zona Apparecchiata : ricette

Zona Forchette&Bicchieri: guida ai locali

Zona Under: storie di ragazzi e da ragazzi

Zona Est: l’oriente

Zona Arte: arte

Zonalibera: testi di autori stranieri residenti o transitanti in Italia

Zona Arrivi&Partenze: guide di viaggi & racconti di viaggi

Zona Atletica: racconti di sport

Zona Benessere: La Camera delle Meraviglie